嘉宾:陶轶,袁璟,曹象,顾灵

时间:2024年12月21日

地点:SNAP,上海市黄浦区四川中路294号2楼

本篇圆桌实录原载于ING,由顾灵与曹象整理并校对

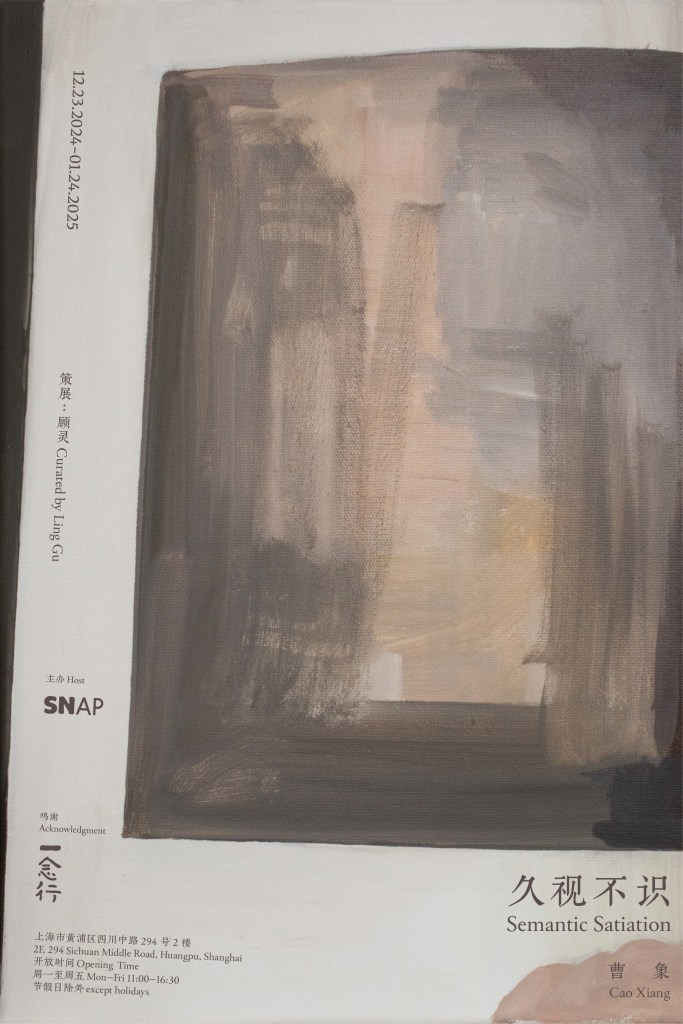

在取景之后,一笔如何接一笔,将意图的画面变成实际的画面,是画画的人面对画布要做的日常功课。拍照,组织素材,捕捉痕迹的异质感,用画笔转译实物的观感,为自己设定规则,承袭艺术史的智慧与技巧……在这些之外,每一笔之间,对抗与顺从,有时是同义词。艺术家曹象在其个展“久视不识”开幕的小圆桌聊天中分享了他的创作想法,多年从事绘画实践与教学的陶轶、写作者袁璟、此次展览的策展人顾灵,也从曹象的画作出发,探讨了绘画、影像与现实的关系。

开场

顾灵:谢谢大家今天来到现场,我是这次展览的策展人,顾灵。大约一年多前,我去梧桐山拜访曹象的工作室,当时就开始有想要帮他做展览的想法。然后差不多一年之前,把他介绍给胡任乂老师,就是我们所在的这个SNAP艺术空间的主理人。SNAP是纽约视觉艺术学院 (SVA)在上海的一个空间。它不同于画廊和美术馆,我觉得它有一种比较自由、轻松的气质、可以鼓励我们去做一些实验,去玩起来。说到玩,我觉得曹象吸引我的地方在于,他在日常里时刻保持着一种游戏心态,会觉得很多东西“好玩”,并通过画画把这些“好玩的”视觉凝固、重现出来。我们今天的圆桌会展开来讲讲这种好玩到底怎么好玩法。

这次展览也是我第一次完全自己操办差不多所有的事情,从跟曹象聊展览概念与方案,到找场地、找资金,再到布展、宣传等等。以前我在艺术机构工作过很多年,做事情好像一直是有甲方的;而这次展览完全是为自己来做,同时也要调动其他支持方。尽管成了个体户,但在整个过程中,我们都保持着专业的标准,相信大家在现场也能感觉到。我还记得在初期讨论展览方案时,曹象还亲手做了一个空间的实体模型,把画作按比例打印出来,我们拿着模型反复讨论。当时我已经怀孕了,怀孕的过程也是整个展览慢慢在推进的过程。这也是挺难得的,我们有比较充裕的时间去仔细斟酌,而不像现在很多项目,可能今天想了明天或者下个月就要做,搞得都很赶。过程中我们的一些对话,或者平时看到的一些东西,也会反映到他新的画里去。所以就是这样一个慢慢的相互影响的过程。前几天我们在这里布展调灯光,中间还出了一些状况,那可能是我第一次看到曹象表现出焦虑;后来我的伙伴高航跟他一起想办法,现在能呈现给大家一个我们都比较满意的状态。相信大家用心在现场感受的话,能发现我们的各种用意和考量。今天的开幕圆桌,我们非常开心请到两位好朋友,陶轶老师,他也是一位画家,而且在学校教绘画;以及袁璟老师,艺术评论自媒体ING的联合主理人,她也是一位非常资深的翻译老师,来跟我们一起从这场展览出发,聊聊观看与绘画这对既古犹新的问题。

在我们正式开始讨论之前,我想感谢SNAP,感谢胡老师和SNAP非常投入的团队,这是一个非常棒的空间;也要特别感谢一念行,支持这次的执行制作的经费。当然也非常感谢曹象的信任,这是非常愉快的相互了解与合作的过程。最后感谢我的生活与工作伙伴高航,我们有一个叫灵庐的艺术工作室,这次展览的平面设计和布展等都是他来兼制的,此外他也非常辛苦地跟我一起照顾宝宝。想必在座的大家都已经看过现场了,展览门口有我们精心编辑的展览单页,提供了现场的地图,以及曹象写的六小段自述(可点击上方海报图片,访问展览详情页面浏览并下载PDF)。

曹象:大家可以看到我的自述跟常规的介绍不太一样,我把日常生活中的六个感受线索写了出来:画册,皮肤,袋子,身材,生活中的线条,窗户。在现场作品之间可能没有一个很具体、明确的结构或者对象,更多是我想捕捉生活中的一种不确定的氛围或者一个无形的东西,它是在生活中确确实实存在的,但可能因为我们在生活中会有各种各样的目标、目的而导致我们忽视这些东西。

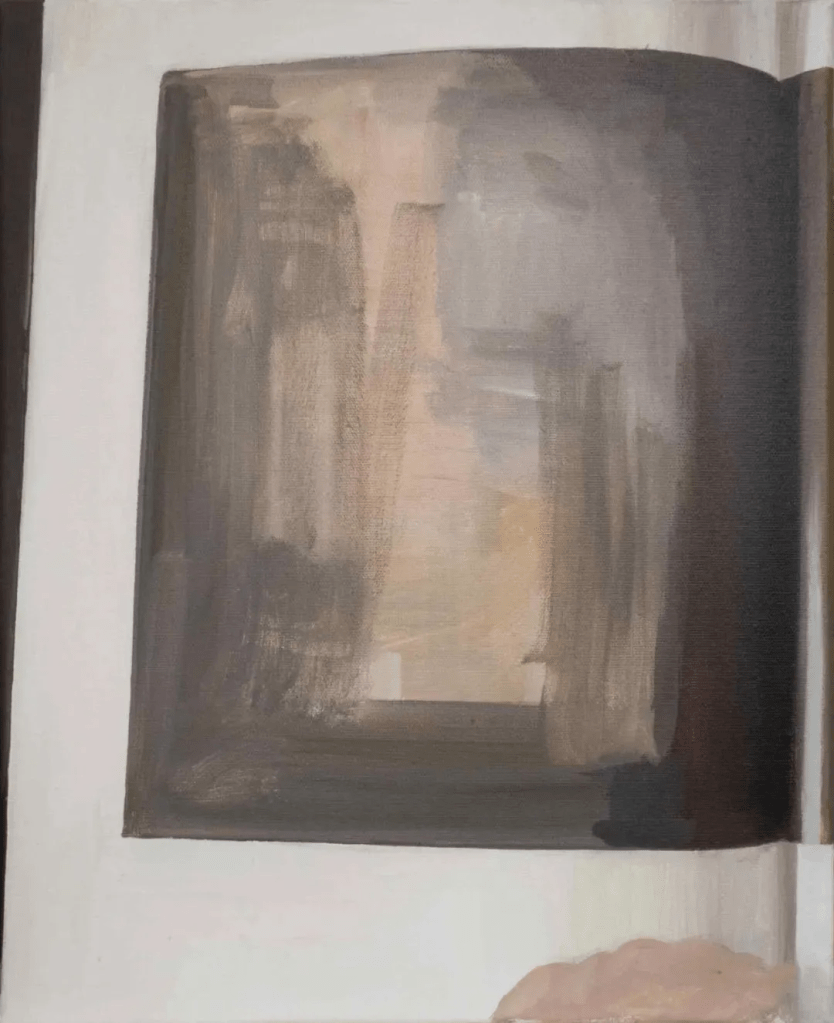

比如展览筹备期间,我去顾老师家拜访,展览最开始一进门的那张画《页面》其实就是从那次拜访后产生的。

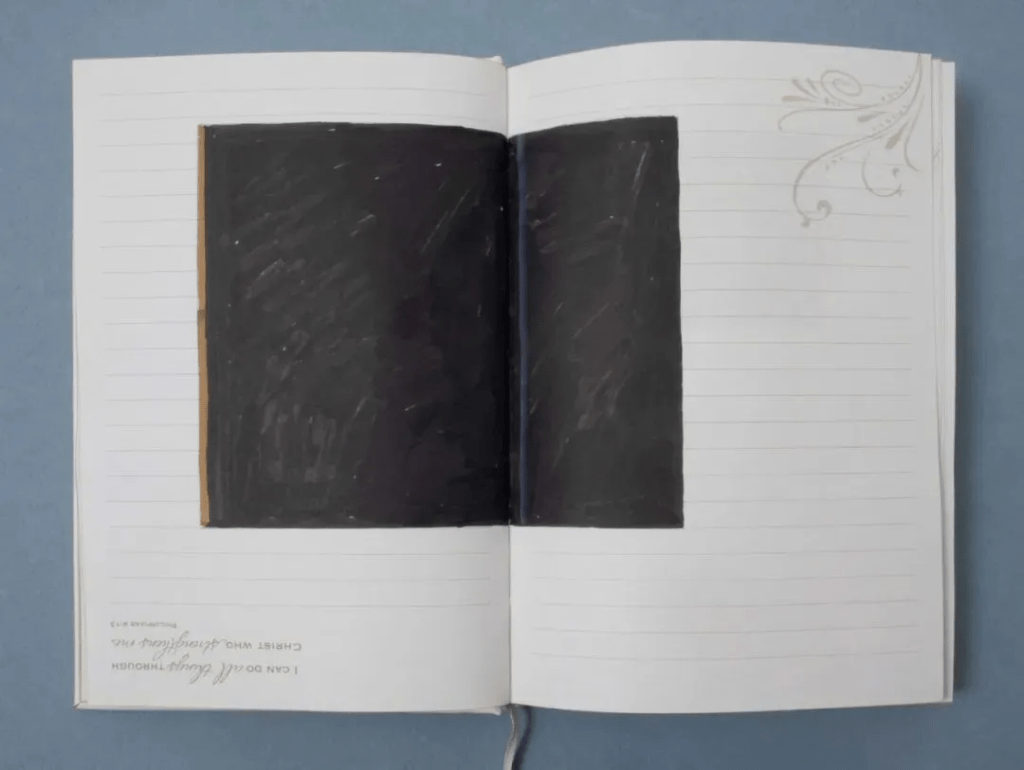

当时她看了我的画之后觉得好像跟某些摄影图像有关联,之后她给我拍了她手边一本画册的翻书视频。我看着她翻画册的那个视频,产生了画书的概念。起初只是画一些画册一样的图形,最后延伸到现在展览里书桌上的两本画册,都是完全在画一整本书的作品。对我来说它是一个特别恰好的、介于现实跟抽象之间临界状态的存在。因为所有的画册在翻动的时候,我发现它里面图像的形状就是一个个方块,而那个画册的边缘是一个更大的方块,这就像是一个画布上有一个小的方块,它像是极简的抽象图形,但我们从来不会用那样的视觉方式去看待它,而只会觉得它就是一本书;但它同时也是图形。我在生活中会不断地遇到——也不一定是我主动抓取——这样的视觉关系,我觉得它们是很鲜活的。

现在我想简单梳理一下这六个感受线索的开端。四年前,我开始画一些跟皮肤相关的内容,我觉得皮肤也是一个兼具现实和抽象的图案。当你要画一块皮肤的时候,就用各种不同灰度的肉色笔触衔接在一起,然后它就会形成一块皮肤的感觉,给人一种具体的感受,但同时它就是色块的一种衔接。

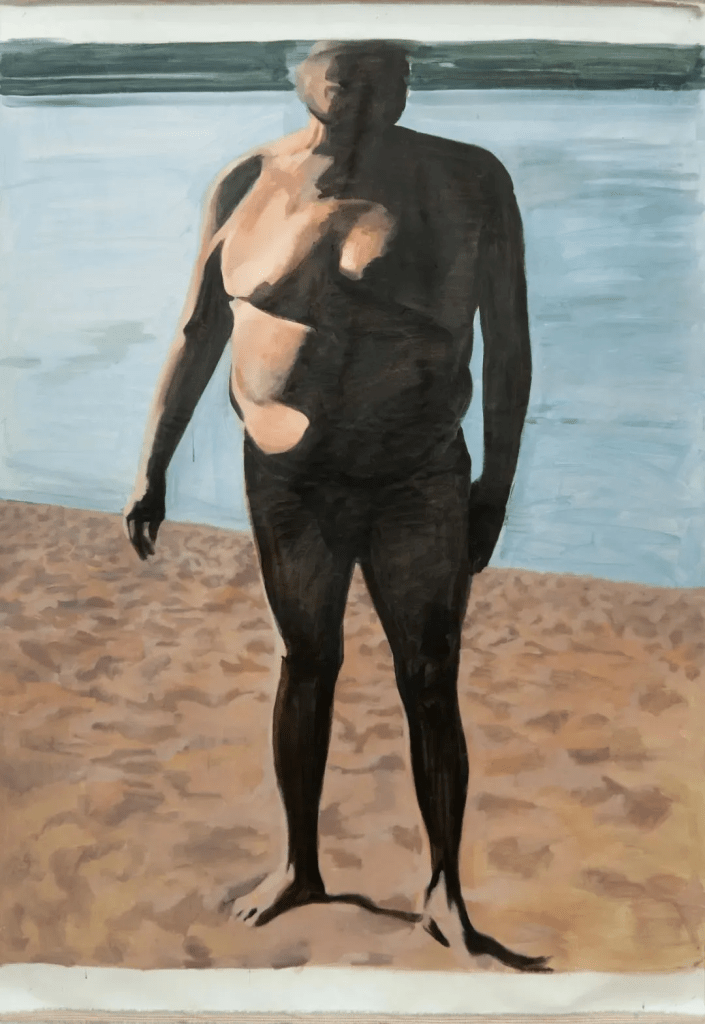

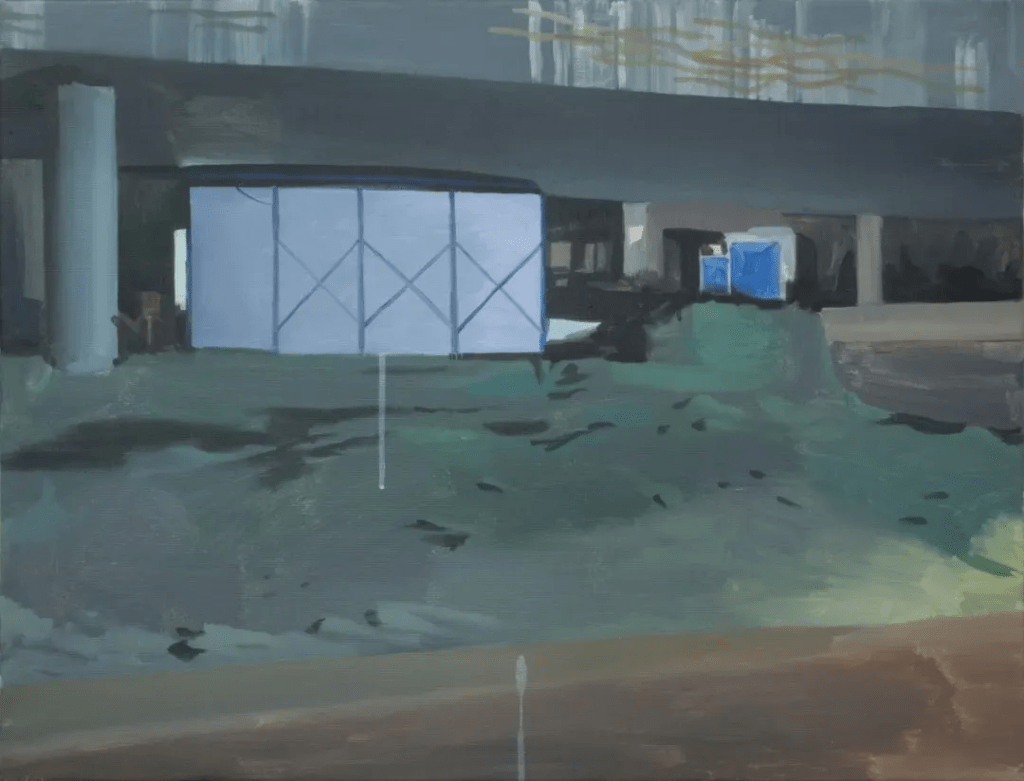

另一个线索是窗户,比如《未知感I》。窗户跟皮肤这两个线索是同时开始的。我会在很多建筑物或者结构上看到类似皮肤的存在,它挡在你面前,像是窗帘或窗口。它在你面前,而你看不到外面,但因为有一个窗口,你知道存在一个外面或是一个跟你所在不同的空间。你不能完全地清楚那里是什么,但你会清楚地感受到那里存在着一个对象,像这种未知的体验让我觉得很有意思。生活中处处充满了这样的暗示和关联性。进而引申到身材,也是同样的视觉关系:画面中的对象是人形身影,但在这些形体上,我觉得存在着一种陌生感。比如《角色I》里苹果型的身材,可能在中国人体型中会相对少见一些,但它也是正常范畴里的一个身材。我会把这类介于对我来说有一些奇特但又正常、普通的视觉抽取出来,作为我绘画中比较重要的因素。这次展览中的每一张画面,都或多或少地包含着日常、普通与特殊、异化的气质之间的对比。今天我准备了一个没有固定顺序的PPT,编排了一些我的画,其中有些这次没展出,但或许跟一会儿的讨论也会有关联。

熟悉与陌生

顾灵:袁老师要不先讲讲看了展览的感觉?

袁璟:好的。谢谢顾灵邀请我参加这次活动。我刚接到展览介绍的时候,最吸引我的是标题“久视不识”。可能大家在生活中都有这样类似的感觉,比如说我们在写一个字,可能这个字看久了,觉得这个字已经不是原来那个字了。我刚进展厅的时候,勾起了我的一个回忆。之前我曾经有一段时间在书店工作,书店每天都要整理书架。在整理的过程中,因为你一直对着这个书架,要把书本插进去,渐渐地它在我脑海里其实已经不是一个书架了,它变成了一幅图像。然后这个图像中如果哪一本书变了,它作为图像的某一个元素变了,就变成了另外一张画。这个经验让我的身体感受直接跟曹象的这些作品连接在了一起。他作品中的这些图像,来源于我们都熟悉的一些场景,可能先来源于摄影,然后再转化为绘画。它是对于我们现实世界的呈现,但是给我的第一个感觉,它是飘移的,它显示在我们现实世界之外。我其实在2021年看过当时他在上海的一次展览,这次的作品相较那时发现了一些变化,他的图像与色彩的处理都会比之前更模糊化,他对现实的这种映照或者一对一的关系,更趋向于自己的感知。而他更早期的作品,画的对象更具象一些,然后会让你更清晰地知道,“诶,那是我们眼之所见的”。但是这次,他模糊了一些界限和框架。现在这个画面呈现出来的反而不是一个非常清晰的现实,而是经过他的内心世界,经过他的感知转化出来的一个画面。

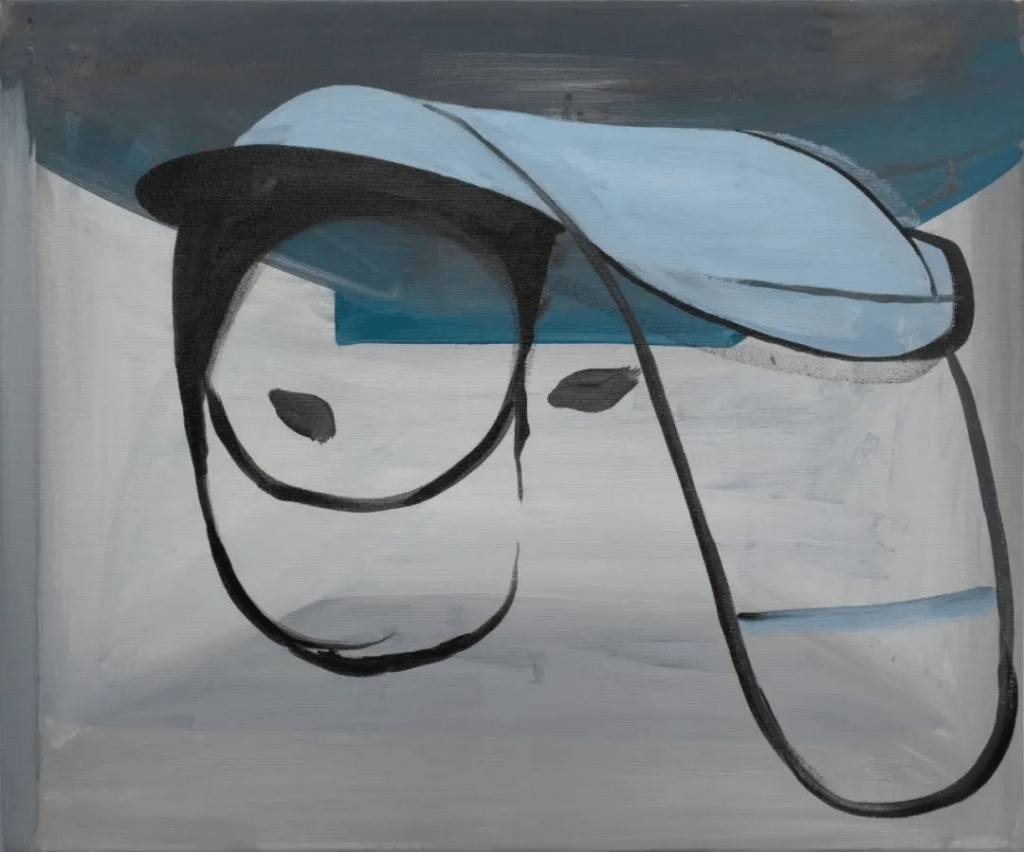

顾灵:可能就有点像《凝固》这幅作品,第一眼看是伞,但再仔细看看,因为他把伞非常具体的一些轮廓以及表面的材质稍微擦除或消解了一些,所以它跟我们现实看到的那种日常熟悉的感觉之间存在偏差。在这种陌生和熟悉之间的微妙的平衡是它吸引我的一个地方。

陶轶:我们都是画家。所以我就直奔主题。我觉得绘画存在的意义就是因为它不完全是平面的图像。绘画的优势就是现场感,临场体验。那么作为艺术家,我看到这些作品,作为创作的结果,我会去推测曹象是怎么想的、怎么看的。我猜测曹象其实是图像概念先入为主,然后经过自己的运算,输出成绘画。我刚才已经把这个展览现场的照片发到朋友圈里了,没有来的朋友们看到的是几张照片,但他们无法真正知道他是怎么想的、怎么画的,还是得来现场看。那么我就直接发问了:为什么你把《角色I》里这个人的头给去掉了?

如果我猜测的话,就像袁老师说的,它的悬置感会使图像有一种模糊感和不确定性。一张普通的画,通常会把一个图像完整地、理想化地呈现在一张图中,通过黄金构图把图像很好地呈现出来。但曹象的很多画,甚至包括画的装裱、悬挂,都不是特别常规的。甚至画的边缘线,他也是用非常绘画的方式去处理:不是用胶带遮盖去呈现非常锋利的边缘线,而是一种绘画性的、看似很粗糙的方式,直接一笔画下来。那么这种经验才是艺术家之间的一种交流。那么为什么要把头去掉?还是说它本身的图像就是这样?

曹象:陶老师刚刚说的让我想到一个点。创作时我确实会先有一些概念,可能是想象一个图像、图形,比如说一个帽子是什么样的?一个鸭舌帽是什么样的?然后我经常会遇到一个情况,我很清楚那个对象常规简单的框架或者一个基本认知是什么样的,但是当再去细想的时候,因为画画时是要把它的细节都呈现出来的,当我去充实那个单一的框架和概念的时候,会发现那里面有很多的细节是不确定的,是要重新去填充、去处理的。这就像陶老师说的那样:先预设,然后重新面对,再输出,画出来成为一幅画。

回到《角色I》,为什么画中的头是模糊的?我觉得这个问题本身就反映了一个我们常规对人体或者肖像的一个既定概念,我们想要它是一个头像,是清楚而且可辨认的。我在一本《画册》中也画了一些很模糊的肖像,尽管只有几个比较模糊的笔触,但我们仍会自动地辨认出这些是人脸,这背后其实是我们的一种认知模式在推动。我画《角色I》,主要是想突出一层皮包裹的感觉,这层皮覆盖在躯体上,呈现了整体这个人的外侧。我会刻意突出他的身形,而不去呈现他作为人像的身份。

陶轶:这个是一辆车吗?

曹象:对,就是一辆车。

陶轶:要带着50%的想象去辨认这样一个图形。

曹象:但我想说的是,当时现场我真的看到一辆车,它就是这样的。那天在深圳日照很强的情况下,天空就是完完整整地投射在这辆车的挡风玻璃和引擎盖上,而且其实这两个部分有微弱的色差,我把这种色差也呈现到了画面里。对我来说,这是写实的,没怎么进行抽象化的处理。

陶轶:我觉得这张画水塘的《九月》非常好,我问他,你这是怎么画的?其实我不太会画这种,我就直接问他的技巧,我就问一个技术这么高超的艺术家,你是几笔画出来的?他老老实实跟我说:两笔。很好,非常好。从我第一眼看的感觉,觉得要用很复杂的方式来画,但他用最简单的方式、甚至最少的颜料画出来了。今天这套PPT他提前发给我看过电子版,当时我一顺溜看下来,觉得他画面中的灰调子挺有意思的,但是现场没有了,但也不是坏处,可能是我自己的主观原因。所以说看原作和看图片真的还是不太一样的。这张画是非常精彩的,就是用最少的方式来画。其实这种水塘我们小时候、或者即使到现在了我都会去想怎么去观看它,它特别有意思,我甚至觉得一个水塘我需要等待一片云过来,然后拍个照,这是我理想当中一种水天一色的感觉——一个水塘,很脏的水塘,但是一个很漂亮的云过来,这就是很有意思的。但曹象就很简单地把它画出来,放了一个留白。

顾灵:昨天有朋友来看,说你这张画就这样放在地上靠着墙,要被小朋友踢到的。然后我说那小朋友是来踩水塘的,哈哈哈,好像小朋友都很爱踩水塘。我小时候就很喜欢踩水塘,还因为弄脏衣服被外婆揍了。

陶轶:我要是来拍这张画,就会把它放在墙角的这种位置和地板上的反光一起拍,应该把这个地板一起拍进去。这次展览里作品的放法我觉得很好,画不一定放墙上。

顾灵:确实,布展尝试了很丰富的展画形式,都不那么中规中矩。可能看展经验多一些的朋友会留意到,比较常规的绘画展示方式就是裱框之后挂在墙上;但是大家这次在现场会看到一些非常规的挂法,比如《未知感I》和《角色I〉这两张类似皮的作品,是直接把画布钉在墙上的;《发光的外壳》用了窗帘杆。《模特》和《E》分别用画架和讲台支起来。

这些非常规处理得比较轻盈、日常,幅度都不大、不夸张。窗帘杆是大家生活里很常见的,选的款式也是廉价、日常的。这也牵扯到平庸这个概念。我觉得在曹象的创作里,他运用了大家对平庸的认识,就是大家觉得什么样的东西是平庸的,他捕捉到了这种平庸的观感,但又把它转化成了一种异样的感觉。

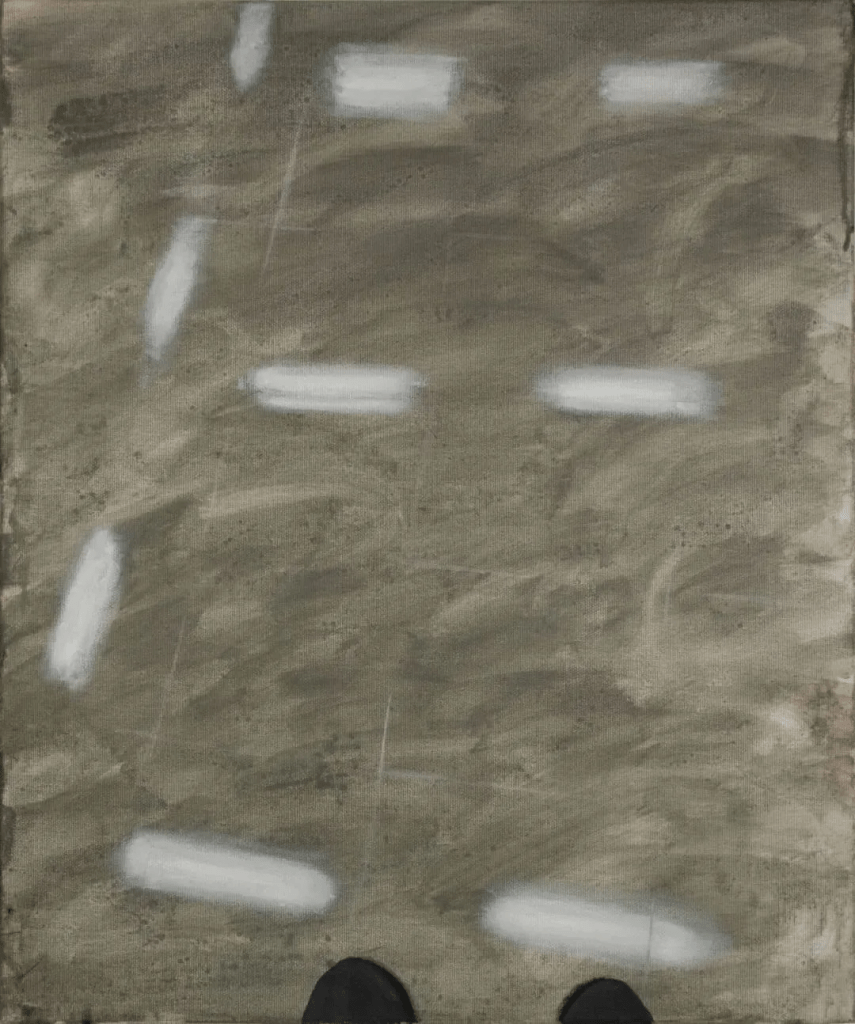

曹象画的所有东西,我是一眼都能认出来的,但不一定所有人都能认出来。比如《E》画的其实是一些灯在瓷砖地上的反光。因为用讲台把它抬高了,你可能又会有一点怀疑,这是不是你所想的那个东西。

把《未知感I》假装成窗帘也非常巧,它的尺寸跟这里窗框的尺寸几乎是一样的。有一种作品融合进这个展厅的感觉。布展的重点还有展厅中两面移动的墙,我们尝试过好几个不同的位置。正面放着《凝固》的这面墙背后是《反省》,是我很喜欢的一张小画,是我到曹象工作室第一眼看到的一张小画。它作为一个后视镜,放在墙的背面,跟远端墙面上的《缓慢滑行》有一点呼应,画和画之间的呼应也蛮有趣的。这也是另外一个我们要到展览现场看的重要因素。对艺术家本人可能也是如此,他工作室的空间没法这样铺开,画都是一张张靠着放,不太能有这样一个充分的空间,把他不同时期的画放在一起展示。他或许也从展览里发现了一些之前不曾发现的关联。

陶轶:因为人在动,移步换景。先看到某张画,就是一瞬间的光景。你可能觉得有些东西,走过后,再回头看一看。

顾灵:当我和曹象第一次提起“久视不识”这个概念的时候,我说大家看他的画久视不识,然后他说他画画的过程正好是反过来的。他有时候就是瞥一眼,接着他回去把瞥一眼看到的东西画出来。

刚才袁璟说2021年看过曹象的画,现在有变化。这样一场个展,把一个艺术家跨度差不多五年的一些变化呈现出来。《空格》是整场展览最新的作品,它摆放的位置跟SNAP所在的外滩这样一个特殊的城市景观环境很契合。

SNAP窗外的风景,也是展览现场视觉的一部分;毕竟他绝大多数的画都跟城市的风景有关系。同时,我们尽量地使用自然光线,这样能比较好地呈现他绘画的色彩。

抽象与现实

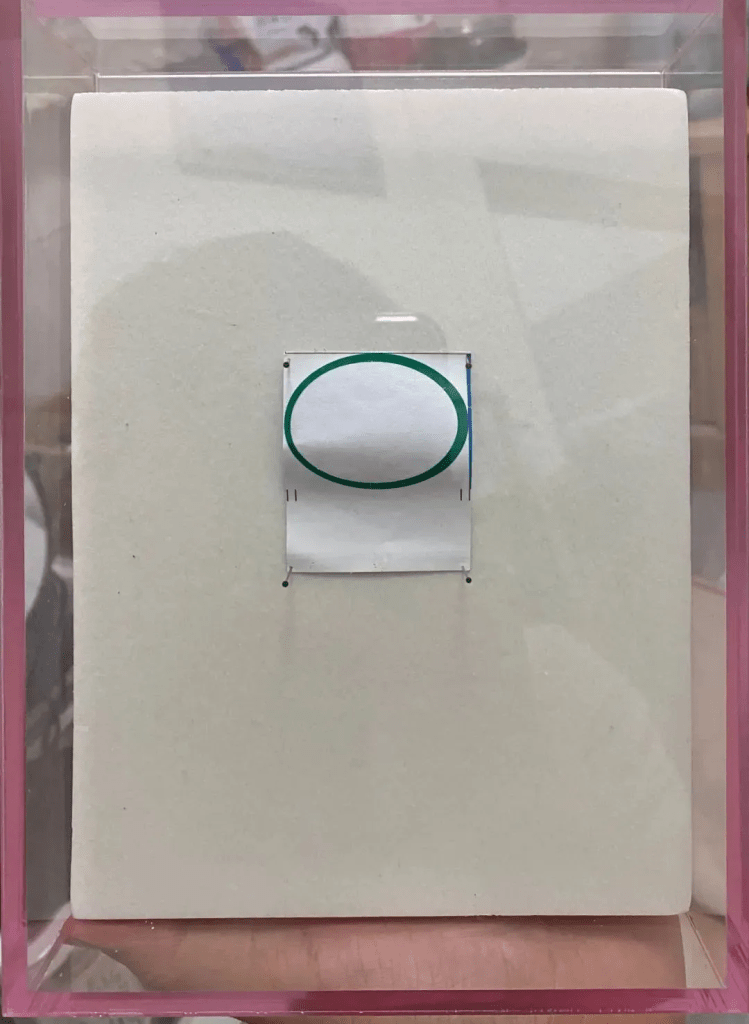

曹象:这是我的一件收藏,它跟前面聊到的抽象化视觉有关。它其实是我捡到的,应该是一个工厂里贴合格证中间撕下来剩下的离型纸,相当于那个贴纸已经撕掉了,剩下这个废料,然后估计人家不要就丢在街上,某一天被我捡到了。我一下就被它吸引住了。我觉得它特别满足我对于一张抽象画的想象,因为它上面这个圆是机械打印的,所以非常的规则,非常的圆,然后旁边有一些小的线条去标记那个裁切的位置。为什么要标记这样一个区间?因为机械裁切是有误差的,所以这个椭圆环不是标准的,外圈和内圈有一点点偏差,所以有粗细的变化,并在裁切的边缘留下了一点点图案。这张纸片显得非常精确,但又很随机,这两种性质同时存在于这个图像上。我把它捡回来之后,就开始试图去画这种感觉;我画了很多遍,发现怎么画都是一种人为努力的感觉,在画面上始终没有它呈现出来的那种精确与随机共存的感觉,怎么画都显得很刻意。所以最后我突然觉得它可以自己成为一个作品,于是我就把它作为一个现成品的作品,拿一个亚克力框把它装裱起来,并把它命名为“抽象画”。虽然名字叫抽象画,但它的材料就是一个废料,一个小贴纸。

生活中我经常会盯着一些东西看,不是按常规思维,而是纯粹按视觉的角度去看。比如说外卖的小票,一般我会觉得小票都是白色的,但前一阵子我才发现有些店家的小票是粉红色的,有些店家是绿色的。起初我会觉得很奇异,然后就会一直盯着买来的小票看,甚至把它们保存得好好的,想看看怎么样能够跟艺术化的感觉做结合。我觉得生活中充满了各种各样类似的点可以深入下去。

陶轶:就这张属于拿来主义。唯一的人工就是你定了一个标题。

曹象:再比如有的街边店铺倒闭了,招牌被揭下来,贴招牌的地方一般都有一个底色,有可能是红色或是蓝色,然后上面会露出胶痕,像是一个笔触,因为它一开始是液体,涂抹在底版上,再经过摁压、凝固。当它露出来时,它就是一个自然的笔触效果。所以当招牌被揭掉之后,我看到它整体就像一幅现代主义风格的抽象画,一个蓝色的背景,上面有很多笔触,我觉得那就是很天然的艺术作品。不过我没办法把它带回家,所以那样的作品我暂时还没办法把它呈现出来。我觉得还有很多这样有趣的视觉关联。

顾灵:说回《凝视》那张画。我一开始去他工作室,印象很深的是他很大胆地在画里大面积地使用黑色。我感觉对艺术家来说,要在画里大面积地使用黑色不是很常见的选择,或者说这种选择是有点挑战的。

陶轶:他的黑是为了衬他那个亮,我觉得他其实是为了画天空才画的黑;所以如果把天空撤走的话,那就真成水墨画了……

顾灵:就像他说的,这种黑也确实是对应现实的。因为深圳的日照光线特别强烈,在这个光线里,暗的地方显得特别暗,亮的地方特别亮;然后城市里有特别多玻璃,玻璃反光,视觉上看就是一大片白的。

陶轶:非黑即白的感觉,强光照射以后它就会产生这种效果。

顾灵:它是真实的视觉经验,但这真实的视觉经验又有一种很抽象的、不像真的感觉。

曹象:比如《迟缓》,也是反光内容的一张画。当时也是根据真实的视觉,确实没有在画面做太多处理。我觉得这张画很适合用来讨论黑色,在画面里这是一个车屁股,现场因为天黑了,车又是黑色的,那个车轮的轮廓正好完全藏在车身的阴影里面,所以导致整体这个黑色的外形看上去就特别的整。

陶轶:车本来是漆,大概就是哑光的,你也拍不出什么反光。

曹象:只有车牌是反光的,所以又形成了一种视觉,好像这个车身是个窗框,车牌好像是一个可以无限拓展出去的内在空间。但是其实在画面中这个黑色的区域不能是完全均匀的。我要保证在画黑色的部分时一定要快,画一两遍就得完成,但是又要尽量把那个区域里面若隐若现的形体交代出来。可能画黑色确实还是有点挑战。

陶轶:如果我用黑色的话,我是来不及去考虑黑色里面其他颜色的,我就一片黑全部画过去,因为我要尽快地把这一张画完成,才能在画面中保持住我的一种热情,画面中就剩下那几笔亮色。其实这个黑还是为了反衬那块白。所以这幅画里就是很少的颜色,但是金属质感那个亮的感觉啪地就出来了,它的技巧是这种感觉的,一下就到位了,不用怎么塑造,不是那种学院派的塑造的画法,把一部分汽车画得很有体积感。你看他就这种简单的颜色,一个过渡。

顾灵:曹象的画确实画得比较薄。可能大家平时看画也会关注艺术家到底画了多少遍?画得有多厚?有些艺术家就是要那个体积感。

陶轶:你看现代绘画,比如像马奈,大家可能看过他的画《吹笛少年》。你就看他那个裤腿处理的感觉,就是刘小东学的那些东西,基本上就是一个色调,一个折就画完了。绘画100年前已经发展到类似于曝光很厉害的照片的效果,整个绘画过程是很快速的。马奈是印象派早期,很快速地把那个印象抓住就行了。但是你要是回到更古典时期绘画的话,对象里面丰富的层次那就画不完了。你看曹象他的笔触就在里面告诉大家:我要很快把它画出来,基本上刷两个来回就完成了。

顾灵:他昨天也提到,有些画面是画得很快的,比如《生日快乐》。

他刚才提到创作里比较长期的几条线索,但《生日快乐》不在任何一个线索,它可能就是灵机一动,然后很快就画出来了,画面也完成得蛮符合他想要的那个感觉。但有些画他可能要反复挣扎蛮久的,他说《凝固》就是反反复复挣扎了蛮久的。

曹象:我觉得这可能涉及到画面感的考量,如果你真的把一个对象画得很像,你能辨认画面里面是什么,这种效果好像是很快就可以做到;但是画面里要考虑的不仅仅是一个对象,因为我更多要把握图像背后的那个氛围,在画面中要突出那种不安定、不确定的感觉。这可能也是为什么我画面里塑造比较少,因为当你塑造得很细的时候,你就会完全只关注到对那个对象的观察。

对抗与顺从

观众:我想问一个问题,在这次圆桌讨论的标题里,提到了画的上一笔和下一笔,到底是对抗还是顺从?可否请你们聊聊这个问题?

曹象:对,正好可以顺着我刚刚说的。当你画好一个对象之后,可能对于学习绘画出身的人来说,那种方式它像是一种自动化的过程,你很自然地就可以把对象塑造出来。那就只是在画一个对象。这个时候可能我是抗拒的,我抗拒的就是那种它仅仅是一个对象的感觉。接下来我可能试图要找到一个方法,让画面既是符合对象的,但同时又在破除那种现实的感觉,让它能够趋向一种虚化的、抽象的、氛围化的感觉。可能当我状态好的时候,就像《生日快乐》,真的是差不多一个小时就画完的一张画,我在过程中没有任何犹豫。画面里的对象是一个葡萄梗,它自然地生长,所以我觉得那个型体特别符合笔触走向,不需要任何的修饰;手自然摆动画出来的效果就是那样,葡萄梗也是自然生长的,两者契合在一起。画这样的画就不需要过多地去打破它原来对象的图像,只要我自动地去把感觉流淌出来就可以了。

陶轶:抗拒还是服从,这不是一张画里必须全部包含的。如果打算用写真的方式画这张画,如果我看到这个葡萄感觉很可爱,我就直接把它画下来,不会考虑很多关于抗拒的因素,我也不是要通过葡萄枝去营造出一个什么新东西,但是我要抓住我的感觉,那个感觉是非常珍贵的,也就是我当时是怎么看的,其实就是写生的感觉吧。当然不是那种作为表演的写生,而是用最快的速度,最少的颜料,就把它画出来,每个人画出来的感觉会完全不一样。当然受过学院训练的学生去画这样一种放松的状态,这种抗拒是他自己知道的。我会把以前的那些很激烈的、很重技术的东西去除掉,而去放松地把一个东西画出来。

顾灵:曹象说顺从,或者说一画就画出了那个东西,前提也是有那么多年学习绘画的经验跟训练,所以有一些当代的画家是要刻意地去跟学院保持距离,要去反抗自己多年的绘画训练的身体经验——不要用那个已经很熟悉、很熟练的方式去画画,然后去寻求新的东西。但好像曹象比较自然地在运用这些积累下来的技能?

曹象:我觉得我比较幸运的地方是可能受系统性的训练的时间也没有太久,所以对我来说去不到填鸭式的那种感觉。我就觉得,噢,那个技术就是需要的,当然可能也没有很学会。就是没有去到让我有负面感觉的状态。可能我们当时本科的班级也比较特别,大家都会很自然地进入到一种探索的状态,上课的时候同学们不仅是在训练刻画对象的那些技术,大家自动地在思考如何可以搞点新颖的东西,画一点不一样的感觉。

陶轶:那你那个班还挺松弛的。

袁璟:我的视角可能跟画家会有些不同,因为我自己不画画。关于抵抗与顺从的话题,我有我的理解。他在画中传达的悬置、漂移的感觉,他的这种不确定感,其实是我们每个人心中可能都会有的一个感觉,就是我看到的是真的吗?我看到的是现实吗?这个现实是我身处的这个现实吗?其实他是把这种不确定感通过他的整个绘画去表现,所以我们在看他作品的时候其实是看这种不确定感,然后回到我们自己的现实生活当中,再去看我们日常看的这些东西的时候,我们是不是会有一个新的角度。这也就是久视不识。或者用社会学家齐格蒙特·鲍曼的说法,社会学家做的事情,也是艺术家在我们这个当代承担的一个责任,就是把熟悉的东西要陌生化,把陌生的东西要熟悉化,这样的一个过程,其实是我们在思考的一个过程。我们在观看之后,其实是要就这张画为什么吸引我进行思考。我刚才问曹象,他描绘的每一个瞬间,首先这个瞬间到底是哪一个点吸引他,让它留在了他的记忆当中并画下了这幅画,针对这个记忆点,去思考这个吸引我的东西究竟是什么,这种思考能进入更深处。

关于抵抗还是顺从,它不仅仅是笔触上的,也会有一种对现实的顺从和抵抗。我们可能对于日常生活中很多的东西已经不去感知,不去主动地获取一些自己的感觉,只是顺从地觉得它就是这样,包括我们可能每天都在做的一些事情,那也是一种顺从;然后曹象可能在这种顺从之余,会有一种反问自己的过程,这个过程形成了一种抵抗,而这种顺从和抵抗可能在这些画当中就是这样去体现出来。

顾灵:对,他在深圳有一个叫 Rachel 的朋友,看到他的画很喜欢,然后自发给他做了一个视频,那个视频里面有一句话,说:看到他的画的时候,我会想我现在在想什么?我觉得这句话说的蛮好的,可能袁老师说的就是这种感觉。这可能跟他刚才说画不画对象这件事也有关系,我们不是单纯地去看——哦,他画了一个人,或者画了一辆车;他是想表达这个画面好像变成了一种空间的氛围,或者说变成一个像袁璟说的,让你进一步去思考的入口或通道,它可能会导向一个别的思考空间。

曹象:我觉得也可以说是熟悉感和陌生感的关系。

这张画里也是一个常见的场景。我家里人去周庄买了一幢新房,我把进屋的一瞬间,透过阳台看到对面房子的感觉画了下来。其实这也是跟刚刚袁老师提到的内容有关:你总归会有接触新的、陌生的一个空间或事物的机会。但我自己也知道,当多去几次这间屋子之后,我就对这个房间、这个家越来越熟悉了,它那种陌生感就消失了。只有在我第一次去的时候,它才有一种冷的、陌生的感觉。同时我又带着一种即将熟悉它、占有它,即将对它获得一种充分理解的出发点在心里,所以这就是陌生与熟悉在不断推进的中间状态。我当时很快就把这个瞬间捕捉下来,用来作为一个画面的图像。

这个过程还包含着我会不断提醒自己的一个部分,如同我面对一开始介绍的关于皮肤、窗户的那种概念和感觉关联,当我画得相对多了之后,我会觉得要有一点警惕,因为此时好像我对这种视觉模式开始变得熟悉了,我会考虑是不是要先放掉这个主题,去别的地方寻找一些相对更陌生的感受来画,但是我又不是完全不会再去画窗户了。这种感觉就像绕一个圈,当我看了各种东西之后,回过头来,某一天、又一次觉得窗户这个部分还是很吸引我的时候,我会再次去捕捉那个感觉,把它放到绘画里面去。

这也让我之前做作品集的时候会产生一些困惑。我会把每年的画单独做在一个集合里面,但这样看我的画之间好像没有什么关联,因为我的视角总是在跳跃,这个感觉进去一下,那个感觉进去一下,我也不喜欢连贯地短时间内画同样的视角。但是可能把我不同年份的画放在一起看的时候,会发现有些画会存在类似的视角,它们之间好像是存在一种关联和递进的。

顾灵:刚才曹象用的一个词,“冷的”,他用来形容遇见一个陌生事物或者画面的观感。这其实也是我一开始看他画时有的一个很明显的感觉。

陶轶:应该就是他画面中的灰度造成的。你是什么星座?

曹象:我水瓶座。

陶轶:冷的嘛,正常的。(笑)

顾灵:我也是水瓶座的,我蛮热的。我是一个暖水瓶?(笑)

陶轶:水瓶是波动的。

袁璟:流动的。

陶轶:但是水瓶座是偏理性的,我知道的。那么偏冷是很正常的,他就是觉得又要把它记录下来,又要把距离保持住。

袁璟:可能这种保持距离,就跟曹象所想的关于空间的那个感觉一样,不是此,也不是彼。

陶轶:所以这张画里面只能照顾到一个部分,艺术家对什么感兴趣,不可能面面俱到地去照顾全局。如果作为一个像安格尔时期的画家,他是画面的每个细部都要考虑到的。但到了现在这个世界都是不确定的时代,我只能抓住那么一点点觉得可以有意思的东西,这不是祛魅,甚至于它是赋魅的。画面中楼顶这缕光就很棒,很简单的画,我可能画不出来,我可能画出来是暖色调的,他这个冷色调,你看他就用几个笔触就画出来了。但另外一边,你看他就非常捣糨糊地把它画出来了。(笑)

顾灵:陶老师刚才三句两句就已经联系到比较宏伟长期的艺术史了。我本来也在设想我们今天能以一种什么样的方式去讲一讲,一个当代的年轻创作者跟那么源远流长的绘画艺术史之间的关系。包括刚才袁璟提到的艺术家肩上的责任或者说面临的一些挑战。我们经常会听到一些论调,说什么样的画都被画过了,但如果真的在实践的话,有无限的可能性可以去画。但是像刚才陶老师提到的,时代在个人身上会产生不可逆的一些影响,比如安格尔时代每一个画家觉得应该或者可以怎么样画。现在这个时代对个体艺术家来说,或许也存在不可避免的影响。陶老师刚才说在画面中把握某个局部,可能是现在这个大环境对个人太压迫了,每个人的生存空间、思考空间太小了,所以我们可能反而把自由度放在一个更聚焦的、局部的区域。

陶轶:对,木心不是有首诗吗?从前慢,以前真的是慢,所以你才能很享受每个细节的刻画,但现在快到已经你在用瀑布流的方式去看一个东西,那个东西已经存不住了。绘画已经是非常慢的一个东西了,经过你的思考,把思考再放到一张平面上,用颜料把它平铺出来,这是很有意思的一个过程。曹象的画有一种很强的摄影感,你怎么去找摄影的感觉?他的画面就是摄影的味道,又从摄影里面找到一种绘画的方式,再画出来。这方面袁老师是专家,请袁老师谈谈?

袁璟:哪里哪里。与其说是摄影的那种感觉,更像是有电影感,他的作品就像是一个一个静帧。所谓久视,你看久了它好像是在流动的,它跟你生活经验当中的任何一个瞬间是可以关联起来的。每一个瞬间,每一个碎片,记忆的一个残影,它其实跟我们所有人的记忆、场景都可以关联。所以我反而觉得他的画跟戏剧或者说电影感更相近。刚刚说到摄影跟绘画,摄影术发明以后就有人说绘画已死,因为人们已经不需要绘画去再现这个现实世界了,因为照片拍下来它就是完全百分百复制的一个现实。那么这个时候绘画要做什么,其实是艺术家从摄影术诞生以来一直要考虑的一个事情。

艺术家要担负的责任不光是艺术史上的,还有一个现实当中的重任。我觉得,其实艺术家要做的就是回归到个人。在我看来,作为一个当代的年轻艺术家,不需要去想太多关于自己要为这个社会创造怎样的一个艺术作品。就跟陈嘉映说“何为良好生活”一样,就是做好他自己。因为他就是这个社会的一个元素,一个组成部分。所以他只要从他的那些角度出发,其实他整个创作过程都是在建立自己的一个世界,他各种各样的绘画技巧也好,他悉心构建的画面也好,都是他在建立自己的一个游戏规则。我很喜欢把生活看作是一个游戏,在这个游戏中,你可以去创建自己的一个规则。每一个艺术家都有他的游戏规则,我们进入到了他的游戏世界,那他给我们的启示是我们也可以创建,我不一定要用绘画的方式,我可以用别的方式创建自己游戏规则。而这个游戏与游戏之间它是可以对话、有关联的。

顾灵:袁老师讲得真好。说起来,最开始我蛮想跟曹象合作的另外一个因素是,我觉得他这个人还蛮笃定的,就不是很着急。可能有的艺术家会急着要去推自己的作品,或者说好像觉得自己没有多少展览会感觉有点焦虑。我觉得他不是一个很焦虑的人,相对来说不那么焦虑。现在大家都比较容易焦虑,这可能也是一个时代病。曹象的工作室在深圳梧桐山,这个地方在深圳是相对非常慢的一个地方。大家一想到深圳可能就是很快速的,“深圳速度”,有各种科技企业,然后大家都去深圳搞钱,很多人在深圳买房、炒房。其实曹象选择待在梧桐山,一开始他是去学习、去修行的。今天袁老师一进来就跟我说她觉得,“诶,这些画好像是在修行一样。” 曹象选择住在梧桐山,跟城市保持了一定的距离,但又可以比较便捷地去到城市,他就这样找了安静的住处和单独的工作室。虽然我们有时候会听人说,“哎呀,现在这个时候艺术家还闭门造车,一天到晚把自己关在工作室里面去画画。有什么创造性?!” 但就像袁老师说的,他这样能够给自己一个比较充分的空间去探索自己怎么想、怎么看这个世界,然后探索自己绘画上面的一些造诣、技术。因为这种笃定的感觉,当时让我觉得可以比较放心地来跟他合作,因为他好像没有很着急要去得到什么,而是慢慢地在尝试,也享受这种尝试的过程。

曹象:这让我想到一个神秘学的说法。之前我了解过一个学说,叫人智学,里面讨论的是一些关于人的生长规律,关于你如何去学习、如何获取知识。里面有一个概念叫“沉落”。因为我们现在记忆学习可能会遵循一个科学的记忆曲线,例如你学一个单词,要在多长时间内再一次刷新那个记忆,进行重复刺激,这个信息慢慢就会对你来说越来越牢固,然后你就完全记得了这个单词,慢慢的它就完全进入到你的日常认知里面了。那“沉落”的概念认为,人其实没必要那么急着去不断地强化学习。当你知道了一个信息,接着它就像是沉入海底一样,慢慢在你的脑海里沉下去了,你可能会消化一段时间;当你确实需要它且慢慢对它有一个足够的转化之后,某天它就会成为你的一部分,自动地浮现出来。这个过程不是效率化的要不断去刺激的那种模式。它更像是你在消化、去内化信息的一种过程。

陶轶:对,内化是比较重要的,就像艺术它不是靠教的,可能是你受到了熏陶、内化,你内化了才能从心底里面流淌出那一小部分。

袁璟:没错,内化是慢慢的、逐渐的一个过程。就像你画的这三本《画册》,我觉得它们是阶段性的变化的结果,因为当这些具象的东西沉入到你的心里以后,它再出来的时候,肯定不是原本的样子。所以我们说如何去理解抽象画,很多人都会觉得抽象画看不懂,艺术家到底要表达什么。确实对很多观众来说它是一个陌生的东西,因为那其实是一个艺术家在修行了一段时间以后产生的,这是他的内心世界。对观众来说这是一个陌生人的内心世界,你要如何去抵达他的内心世界?你首先要去感知表层的东西,你也要经过这么一个小的内化的阶段才能达到。

陶轶:就像《曲线装置》,摩托车的车棚,第一眼印象我觉得光打在那个车棚上面,后面这个半透明质地的背景你画得很虚,但是又有很真实的感觉。曹象之前把这张小画带到我的工作室来给我看,我说,“诶,你只画了一个部分,曲线这种感觉抽象意味很重。” 这张画把整个车头都给去掉了,没有这两个反光镜的话,你就不知道这是个什么东西。他的画和画之间其实还是有隐约联系的,大家如果真的去找的话会发现是这样的。灰还是一样的灰,环境没变。你要是生活在瑞士,这个颜色就不对了。这种灰调我觉得到这张画里一下就成了不知所云的一个车棚的顶部,这个东西又会慢慢地影响到后面《画册》的创作。它也跟摄影里面的感觉一样,你不是单看一幅作品,需要看一系列的这种作品。

比如这张《浮动的线条》,又是一张画光的画。曹象画光绝对是有一套。这个场景大家都很熟悉的,每天地铁里面都会看到的一个场景。

袁璟:你在梧桐山也要坐地铁?

曹象:我还是需要出去的。我觉得梧桐山比较好的一个地方是它跟市区的关系比较近,坐40分钟公交车你就能去到城市,40分钟你又可以回到山里相对安静的状态。《浮动的线条》的内容确实是在地铁上。可能深圳的一个特点是它的城市面貌很多元,因为它从老区到新区,到现在最新区,曾经90年代的风格也有保留下来的地方,然后到2000年现代化的城市面貌,它每一个步骤你好像都能看到一些样本,你可以在这些样本里面穿行,然后就可以捕捉到一些有意思的地方。老的区域和新的区域之间,同样的功能,同样的一种大的概念之下,它的建设会有一些轻微的区别,这种区别可能是目的性的优化。但同时它从材料、质感以及感受上都会有一些区别。这也是为什么我以前有机会去欧洲、去韩国的时候,会特别喜欢看它们的一些设施,你会看到这些东西对当地人来说是很常见的,但是对我或者可能对中国人来说是相对陌生的。在不同的目的或者使用功能之外,还会包含一些不同的选择,我觉得这个选择会凸显出一种当地人的性格。

印象与记忆

陶轶:这张画你画了多久?底色先是从哪里开始画的?

曹象:可能第一遍就是要把这几个灰色背景做好。因为我的画中也没有太多过渡,那个光圈周围是要画两遍的,淡色的画一遍,然后中心更亮的部分再画一遍。但我对这张画还没有特别满意,因为最吸引我的是那种灵动感跟笔直感共存的状态。你知道那个光是笔直的灯管,但是它在视觉上就像蛇一样扭动,但可能我的手法没有那么灵动,对我来说没有达到最好的状态。

陶轶:已经挺好的。

顾灵:这张画有照片作为参考吗?还是按照自己的印象画的。

曹象:是有照片的,

袁璟:这个照片就是用手机拍?

曹象:对。

袁璟:所以其实画的时候,你会受到拍照时光线,那个瞬间的印象的影响?

曹象:我会尽量地把握真实的部分,因为手机拍摄有的时候颜色抓取会偏向某一个颜色,可能是深色过深,或者淡色过于突出。所以我会两边都记录一下,然后回头尽量地还原我感受上的那个颜色。还有取景也是如此,手机拍摄的中间区域因为景深显得比较小,周围区域会被放大。当然我的处理也不是很严格,因为照片对大家来说很日常了。我可以对照片的比例做一点调整,但相对比较少。

顾灵:或许我们现在可以顺着照片聊聊记忆的话题。你昨天跟我说,小时候记得很清楚的一些事情,后面发现跟现实又是错开的,跟记得的不太一样。我觉得这正是关于印象的一种偏差。

曹象:这个讨论的出发点,是因为最近几天顾老师都是带着宝宝工作,但是宝宝一直都在办公室里,然后我在展厅干活,也会出入办公室。某一天我盯着宝宝,发现她对我笑了。我突然觉得,好像她是一个待在我周围很久的人,但是我从来没有跟她交流过。我知道她可能现在这个阶段还不具备所谓的思维或者是想法,但我会比较好奇此时此刻她内在正发生着什么?她在想什么?因为我没有办法跟她沟通。接着我就想起来,我有很多小时候的记忆,但跟我家里人的印象是不一样的。他们可能当时正在做别的事情而正好被我抓取到,但我又没有什么社会性、逻辑性的概念,我就是纯凭当下的那种感受去理解他们在做什么。我会觉得这里面产生了一种很有意思的偏差:他人是一个健全的人,我也是一个健全的人,但是我的概念跟他不一样,所以我们对同一个事情的记忆可能完全不同。我觉得这其中包含着一些神秘感,因为那个客观的部分是一样的。

袁璟:我突然觉得你画的东西,就像陶老师刚才说的,都是局部,其实跟我们小时候的记忆是很像的。现在回想小时候,你想起的总是具体的某个细节,比如说,痰盂罐。可能小时候人的注意力或者说大脑的健全程度让我们没能够去看一个全景模式的东西,我们只能是看一个细节、局部。

顾灵:关于这个神秘感,我前两天看公众号“利维坦”的一篇文章,说我们的大脑是在一直计算的。刚才曹象说客观是唯一的,然后你理解成这样,我理解成那样。对人来说,很难超越自己的感知,而跳出去把握所谓的客观世界,因为所谓的客观世界其实也是一个大脑计算出来的幻象。比如说我们平时为什么会有视错觉?包括“久视不识”其实也是心理跟视觉之间的一个交互现象:字看久了,不认识了,不是说真的不认识这个字,但是你会有这样的印象,就是因为我们大脑的运算机制在起作用。日常生活中还会出现一些视错觉,其实它们正好是抓住了我们大脑运算的一些bug,然后把这些bug体现出来。还有,我们左右眼中间有一块地方,那个视觉是算出来的,我们其实没有完全看到,是大脑把它连起来的。回到客观与主观的问题上来,大家的大脑基本上都是这样运作的,所以大家看到一张照片时会认为我们看到的都是这样子。当有些人的大脑运算稍微有些不一样,他看到的就是不一样。比如神经艺术领域会关注大脑损伤的人所看到图像、颜色等会是不一样的,他画出来的颜色会让公众觉得特别有意思。大家知道莫奈的晚期作品很好,一部分也是因为那时他的视力受损了,但画出来的颜色反而让我们觉得很特别。曹象说的神秘感,可能就是在于人的认知机制上,它可能有一些bug,或者说一种自指,让我们总觉得会有一些无法完全把握或者无法抵达的东西,在不断吸引我们继续探索。

陶轶:脑子里的神经元的交叉有六百万亿个连接,那个数大到吓人,就是跟宇宙连接了。所以几根线看看,就联想到别的东西了,每个人的联想都是不一样的,这是很有意思的。

曹象:当白内障手术刚发明的时候是有这个案例的,那个人以前从来没有过视觉,但是他因为手术的成功,重新获得了视觉之后,他一开始看到灯光打在叶子上呈现出白色,他会以为那个叶子就是白色的,因为他没有这个经验。但是当他逐渐适应这个视觉的时候,他知道那是灯光的原因导致那个颜色是白色,这其实完全是他的理解在产生作用。

顾灵:我前段时间还看了一些跟时间有关的论述,量子物理学家关于时间的一些观点,他们说时间是不存在的,没有客观存在的时间。我们关于时间的认知,尤其是一个宏观的时间性,比如1300年前这个概念我们对它没有身体上的感知,我们不可能感知到一个东西是1300年前的,我们可以感知到一个东西是五分钟之前的,但是我们没有办法感知到那么久的时间,那么为什么会有这样的一个时间先后的感觉?是我们长期的学习、社会化训练的结果。所以小朋友小时候可能是对时间先后,什么事情先发生、什么事情后发生,这个认识他可能也是慢慢才训练习得的,再到后来有一个所谓的抽象的时间概念,比如一五九几年比一八九几年要更早。所以反过来我想说,很多的东西其实是我们反复习得的,是我们人类构建的一些知识的、经验的事实,那并不是一种所谓的客观的事实。如果是这样去认识这个世界,又会觉得这个世界很让人兴奋,因为有很多新的角度,就像袁老师刚才说的,我们可以去不断地试着改写一些自己的规则,构建一种自己的方式。

阈限空间

曹象:这是一张我自己拍的照片,这也是前一阵子我才知道的一个概念,没想到这么火。这个概念叫“阈限空间”。像这种照片,它里面的场景是一个通道或者一个空间的转折位置,好像让人要去往另外一个空间,但是那个空间又没有完全地展露出来,这种状态会给你一种感觉,好像接下来就要揭示一些什么。

顾灵:时空通道,很多恐怖片里会用到这种场景,梦核。

曹象:对,它会让你觉得好像是梦境中出现的场景,有一种熟悉感,然后又觉得里面即将会出现一个陌生的部分。

顾灵:它给人一种被吸入的感觉,你被吸入到一个你不可控的空间。

曹象:其实我本来提这个概念是想说,可能有些时候我看一个东西的视角,不一定是空间,哪怕是一个对象或者是一个空的负形的东西,它就是会给我这种感觉,好像是可以去到另外一个东西或状态上,它可能是跳脱出那种常规现实的此时此地的感觉。阈限空间的概念其实在心理学的应用比较多,它可以尽量地帮你从一个现实的场景带入到你自己的感受中去。

陶轶:而且这里面有种对称的感觉。两个灯,然后这两个摩托车,有种神秘感。我感觉其实有点相通的。我平时遛狗的路线会避开一个地方,那里有两根柱子,上面有一个变压器,我总觉得那边有个磁场,虽然对我来说它是近道,但我就是不走,偏得绕一下走,就这种感觉。我觉得那个地方就是一个他所说的阈限空间,生活当中是会有这种感觉。

真假画册

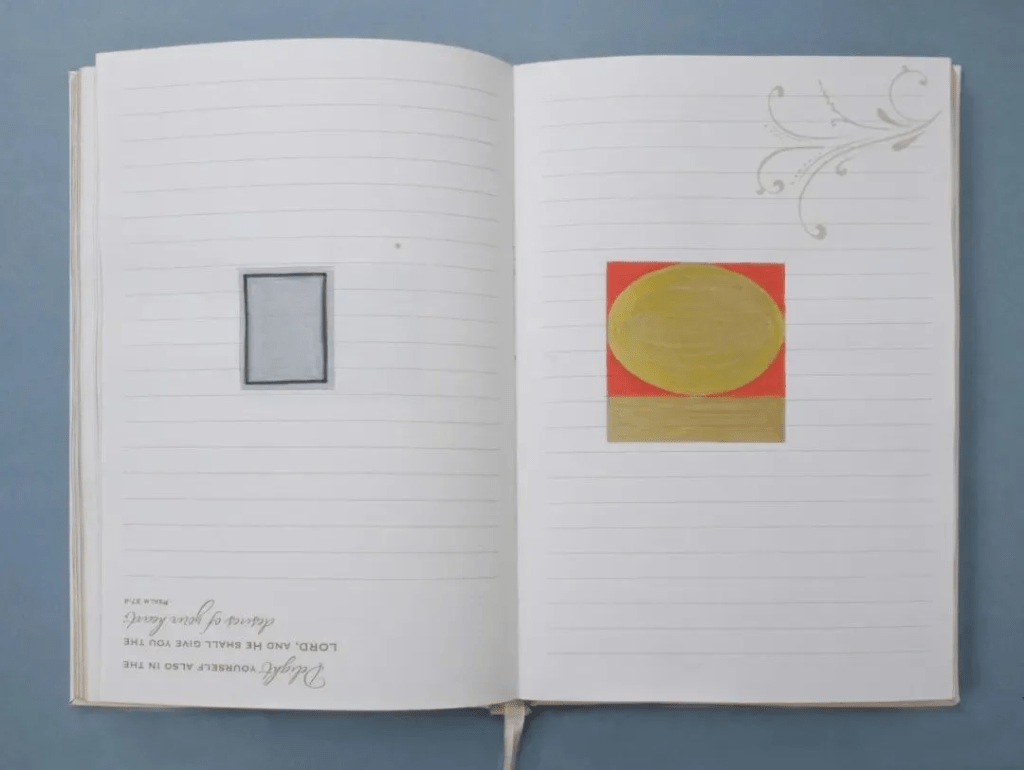

曹象:最早开始画书本我只是觉得书是一个平面,但是在这个平面中有很多的起伏,形成了各种各样的反光,那是最开始吸引我的一个要素。因为顾老师给我发了那个翻书的视频,分享画册里的一些摄影作品,我意识到其实书的边缘跟画布一样是一个方块,一般书上的图像也是一个方块,这是一个很经典的极简式的构成关系,一个大框套一个小框。但是它不缺乏现实感,它是非常真切的,你完全不会觉得这个东西抽象,它是抽象与现实感二者兼容的。

画了这张作品之后我进一步意识到,其实那个现实的因素不需要被画出来,可以就让它成为一个物品,它就是一个现实中真实的书本。然后我只需要去画它里面的内容,尽情地去画里面抽象的东西。早期的这些实验里面,我画的都是翻书时会发生的现象,比如说模拟印刷两个图层之间偏差了一点点,会看到有一个不一样的图层在后面,从边缘露出来,又或者说是翻书的时候会看到书页上的反光,就很自然地画那些东西。我没有刻意的让画很逼真,它就成了新一轮的图像上的因素。像这些痕迹的浮动,在书上不断变动。

后来我会觉得即使是图形,但它依然可以具备一种现实感,就像前面那个抽象画纸片一样,因为它符合生产的一种逻辑。所以像这两个图我模拟了两个商标,有的罐子后面会贴一个标签,或者是家电背面会贴一个参数,但标签本身去掉文字的底色也就是简单的图形,是一个纯图像的东西。

袁璟:我觉得很有趣的地方在于它是一个过程。比如说你本来是从现实到影像,如果把绘画也视作一种影像,它可能是存在于现实之外的一个独立物体,然后你把它再放回到本子这样一个实物,它好像又回到了一个现实中,也就是一个可触及的东西,它就不只是一个单纯的影像,这就跟陶老师前面说的是完全不一样的创作过程。曹象的作品启发我们思考绘画和图像与现实之间的关系,而不是仅仅对绘画及其对象的思考,而是现实与拟像之间关系。

顾灵:我很赞同,而且我留意到他有一些非常细节的选择,比如说他选的这本笔记本上面有些花纹。页面右上角的花纹和左下角这些字,其实都是这本书本来就有的。页面上还有这种横线,它们都构成了现成品的感觉。这些因素再跟他的画之间形成新的关系。

袁璟:我觉得有一点其实挺好奇的,你为什么要选择把本子倒过来?

曹象:这个选择是为了让本子更图案化。

顾灵:因为那样你就不会很自然地去读它,而是去看它。

袁璟:对,它就是另一种日常。

曹象:里面有一些页面,是在画这个本子的页面,它成了一种嵌套,自我指涉。比如我会画印刷的横线,让它好像是横线本的一页,或者画活页孔。

陶轶:这时候你其实也有一种游戏性在里面。

顾灵:也是前面谈到的自指,他跳高一维了。我不只是在做这件事情,我也意识到我在做这件事情,然后我去做一个关于我在做的这件事情的事情。这或许就是人之为人的认知特性,想到哥德尔不完备定理的那个S(n,n,17)。

陶轶:纸本和画在画布上的创作的速度不一样,而且纸本有意思的地方在于,创造性的空间更大一点,比如你可以把印刷的那种线画出来,甚至于去折这张纸,这种游戏性会更有意思。对绘画的拓展我觉得还挺好的。

曹象:所以我最近还做了一些更不像绘画、但又在油画布上进行的创作。

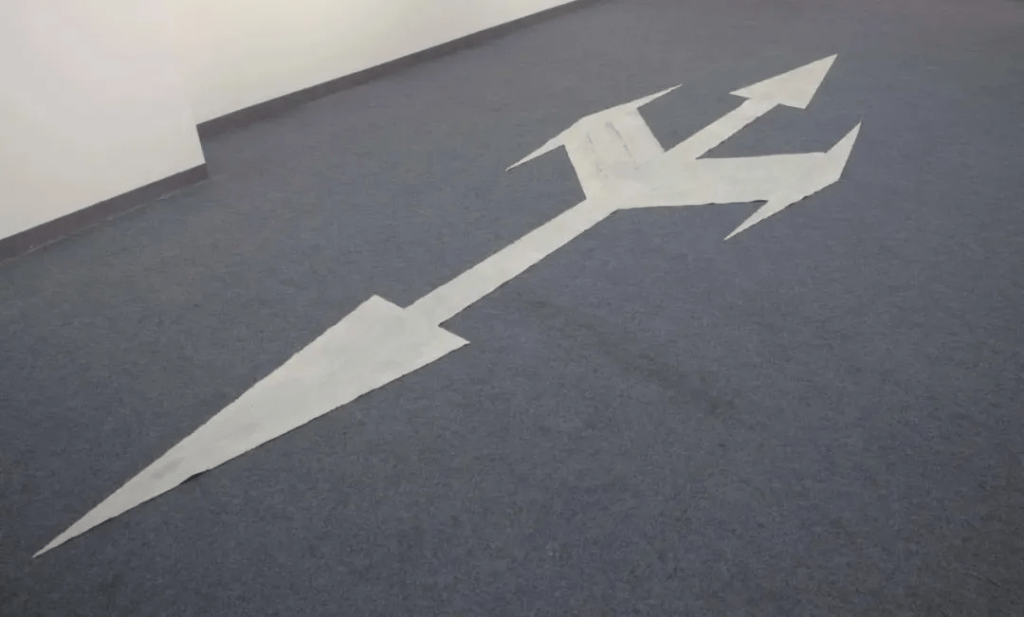

比如《居民》,我在油画布上画了一个地标,然后把它剪下来。我意识到平时画画都是方块,它就是一个方框,你在画框的边缘没办法做更多的处理。但是当我用剪刀剪那个地标的时候,剪成不规则的边缘,它作为绘画获得了一个边缘的属性可以去操作。我做了一些这种布面的实验,是绘画拓展的一种感觉。

顾灵:好的,那我们时间正正好好。谢谢大家来看展,也欢迎大家发发朋友圈发发小红书。我们也不是要去推广什么,因为如果很多人都喜欢,那它可能类似一个最大公约数。如果真的希望每个人有一点自己的探索空间,每个人去发明一点自己的游戏规则,那么可以不用让所有人都喜欢,不需要有那么多人喜欢。像陶老师说的那样,你也可以去画画,或者去做一点有意思的事情。谢谢大家。

曹象 Cao Xiang

1995年生于南京,现生活工作于深圳和上海。他硕士毕业于上海美术学院美术学专业架上绘画方向。曹象以绘画玩味日常里的异质观感,从一种游离的视角挖掘生活景象背后的未知体验,并将视觉表象提炼、抽象化。

顾灵 Gu Ling

顾灵做了多年艺术牛马,曾任上海外滩美术馆营销发展总监、英国领事馆文化教育处中国数字艺术主管、设计互联品牌总监与创馆成员。她是2022-2023首届德英策展学者,并于近年从事独立策划与研究。她还是一位活跃的写作者、编辑和翻译,并与Val共同主持读书播客「一叶障目」。近期她在高校开设艺术写作工作坊,并持续探索当代艺术的写作可能性。她也是跨世界出版组织的核心成员。

陶轶 Tao Yi

1978年生于上海。2005年毕业于德国杜塞尔多夫艺术学院自由艺术系,并于同年与照骏园组建“没腿的马(MTDM)”自由即兴音乐二重奏。2008年就职于上海出版印刷高等专科学校。2009年建立艺术小组“组织zuzhi ”。现生活工作在上海。

袁璟 Yuan Jing

袁璟,写作者,译者,艺术媒体ING的编辑。译著有《设计与真理》、《巴比伦空中花园》、《奈良美智:始于空无一物的世界》等。文章发表于澎湃、《信睿周报》、《艺术当代》、《公共艺术》、《上海艺术评论》、艺术论坛、Wallpaper·卷宗等媒体。