个体是连续的,但个体发展是线性的吗?我认为不是的,而是网状的。

本文删改版原载于Art Now公众号与Art Now第27期纸刊。

多年来,艺术家胡晓媛的创作实践围绕着周遭的人为及自然环境的叠变与诗性延展,其创作弥合了文学性与现实感触之间的罅隙:亦如歌德将诗歌作为揭开自然面纱的途径,她从海德格尔贴近本真的“诗意栖居”中得到启迪——通过发现和捡拾万物中自然意志的痕迹,摹拟了一种与失能对抗的悬置。

这也就让她像一名侦探那样,抽丝剥茧地探求自我与自然之间的关系。以缠绕着疑惑的情感为起点,她的创作实践,犹如在认知里提出的困境与谜题,既是切身的,又延伸向广袤深邃的存在之网。

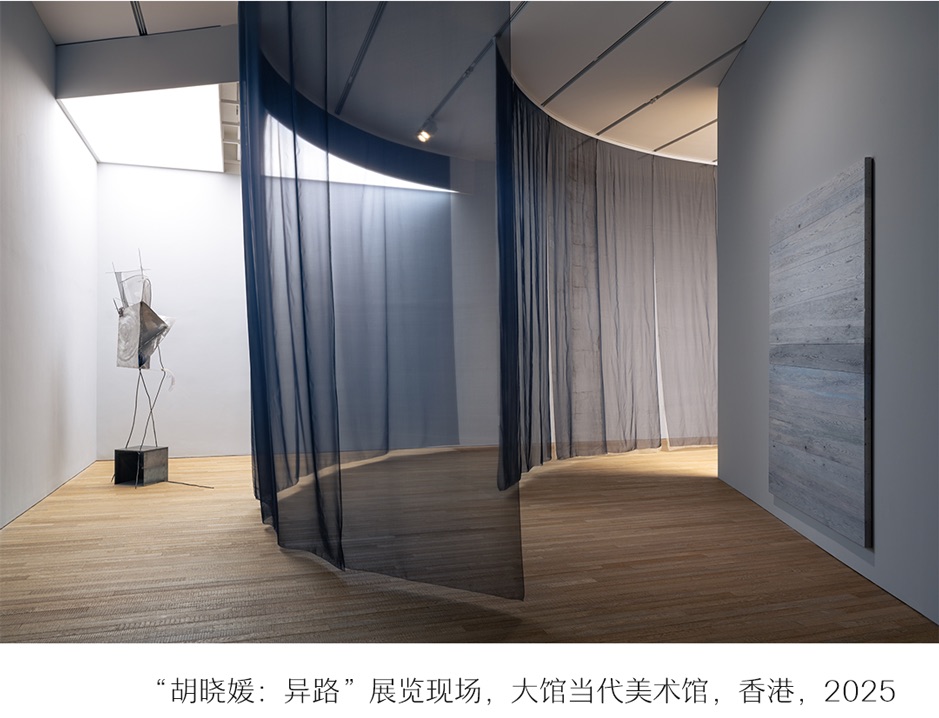

近期,胡晓媛的香港首展“异路”(Veering)正在大馆当代美术馆展出,展览将展至4月13日。

如果请你想象自己是人类以外的生物,那会是什么?胡晓媛回答这个问题时,带我回溯了她前往法罗群岛的一次出海旅程。快艇乘着高浪,仿佛要飞起来。从来都惧怕海,她却要这样去看孤立于海中几块石。而就在这可怖的浪尖颠簸中,刹那间,她却突然泪流满面。

恐惧消失了。无垠的海正将我抱起。如果我真的投向海,好像瞬间就能分解成为它的一部分。“这样也很好”,我内心涌动出一股莫名的欣喜。

所以她给出的答案,并非惯常印象中的某一特定生物,而是自己幻化作生命的微小构成的体验。这个答案,同时也极富哲理与诗意。

按晓媛对她自己的解读,类似出海时袭来的强烈通感是她很熟悉的个人特质之一,它往往将她从日常中猛地拽入沉重的存在困境;而特别理智地、如一名侦探一般去探求强烈感受背后的原因,则成为她借以缓解并得以承受这种强烈感受、尤其是浓烈困惑的路径。极度理性是她平衡极度感性的生存方式,二者相悖并行的张力又成为她建构自我的能量场。

在从事艺术的二十多年里,她一丝不苟地钻研事物,“恨不得切片解剖”。在仔细观察、阅读、想象、感知、绞尽脑汁地思考与精确劳作的持续过程里,她竭尽所能地去靠近吸引着她的某种深层次内核。在这过程里,事物的材质、来历与人们为其赋予的概念和意涵固然是一方面,而另一方面,随着过程进展,晓媛与事物逐步建立起的联系成为将之形塑成作品的关键。

绡是贯穿晓媛创作生涯最久的材料之一。它是一种生丝织物,薄透、挺阔。徜徉于“异路”中如缕如烟的展陈,用于间隔的高垂绡幕,将观展动线划分成了一条条分岔的小径。凑近看,会发现绡幕是双层的,深蓝色的那层光鲜崭新;而另一层则布满了难以名状的印记,它们来自一年四季的风吹日晒。晓媛把这批绡晾在户外,天气、灰尘、飞虫、她的目光与抚触…,既是相互的见证者、也是经历者。绡经历了暴雨,暴雨也经历了绡;她的手经历了绡,绡也经历了她的手。

新旧绡幕贴而并置,营造出切肤的和谐兼矛盾;这对欢喜冤家伺伏在极简的表象之下,对话着恒贯时空的真相。展厅里人行成风,撩动绡幕,每次起伏都成为现场不经意的事件。于是展览不止停留在观看关系上,而接近一个生动的存在场域。

晓媛接触到的第一张绡来自母亲的收藏。它被收藏了那么久,以至于仿佛被遗忘。她了解到生丝的制作过程:煮或蒸茧、蚕死,将茧泡软、缫丝;并一度执着于这过程的残酷。生丝经人手织成轻盈美丽的布料,这份美丽却凌驾于对蚕的杀戮。它们命中注定的破茧永不可达。早在展翅之前,小小身体困在茧中,直到连茧也失去了。

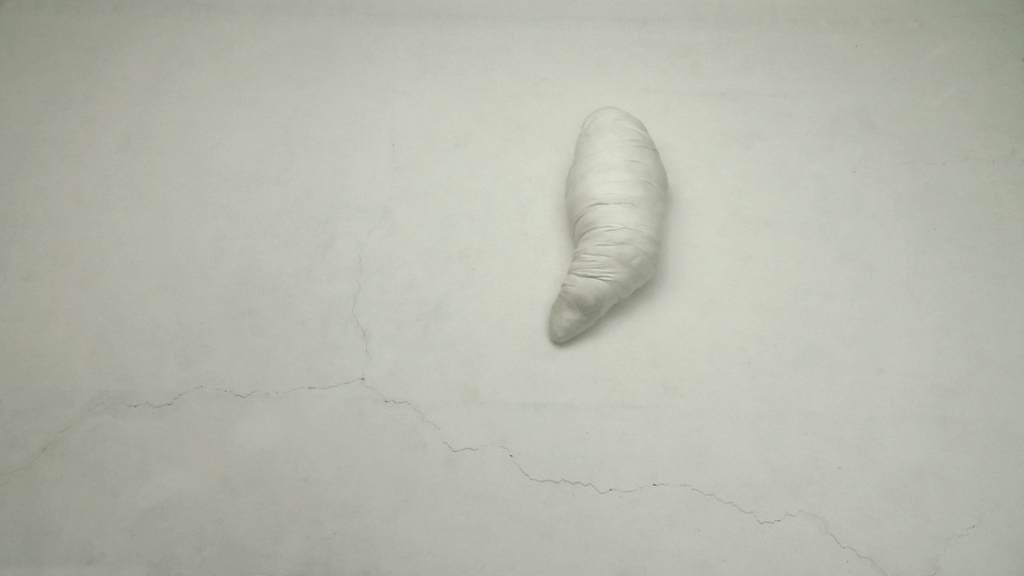

她曾在录像《没有为什么》(2010)中再现困于茧中的身体。实际上,她拍摄的不是一只蚕茧,而是裹着层层白布伪装成茧的一名女子。但是在她的镜头里,“人茧”的挣扎扭动与人们印象里破茧前的蚕如此相似。

同样的“临摹”应用于胡晓媛几乎最有辨识度的代表系列“木”——她将绡覆于木板上,以墨描摹透出绡的木纹(《木》,2008);并由此持续演化,以漆覆盖木纹,再用钉把绘好木纹的绡平整地包裹木,成为它的“义肤”。直至此次展出的《木/秒杪》系列(2024),制作手法一以贯之,但体量与观感显出丰富的变化。

木、墨、绡、漆、铁钉,300×100× 4.5厘米

大馆当代美术馆委约作品

“胡晓媛:异路”展览现场,大馆当代美术馆,香港,2025

在这演变的过程里,《木/罅 一》(2011)的故事遥遥呼应了晓媛的第一块绡,因为它们都曾遭遇遗忘,并再度“登场”。一块两平米多的巨幅木板曾闲置于工作室的角落长达两年,因日积月累的温湿差而翘起,“形成了一条贯通首尾、截断整个画面的小峰。”它之所以闲置,是因为起初在精心拼接好这前所未试的大体量木板后,晓媛才知道绡的最大幅宽只有一米四;而对当时的她来说,绡是无法拼接的。要做一件大“木”的兴致冲冲就此嘎然而止,直到小峰成为自然的“缝隙”,让她能将三片生丝看似一体、实则独立地绷在木板上。晓媛写道:“时间、过程、停顿和我一起完成了它。”

木、墨、绡、漆、铁钉,205.5 x 265.5厘米

由北京公社与艺术家提供

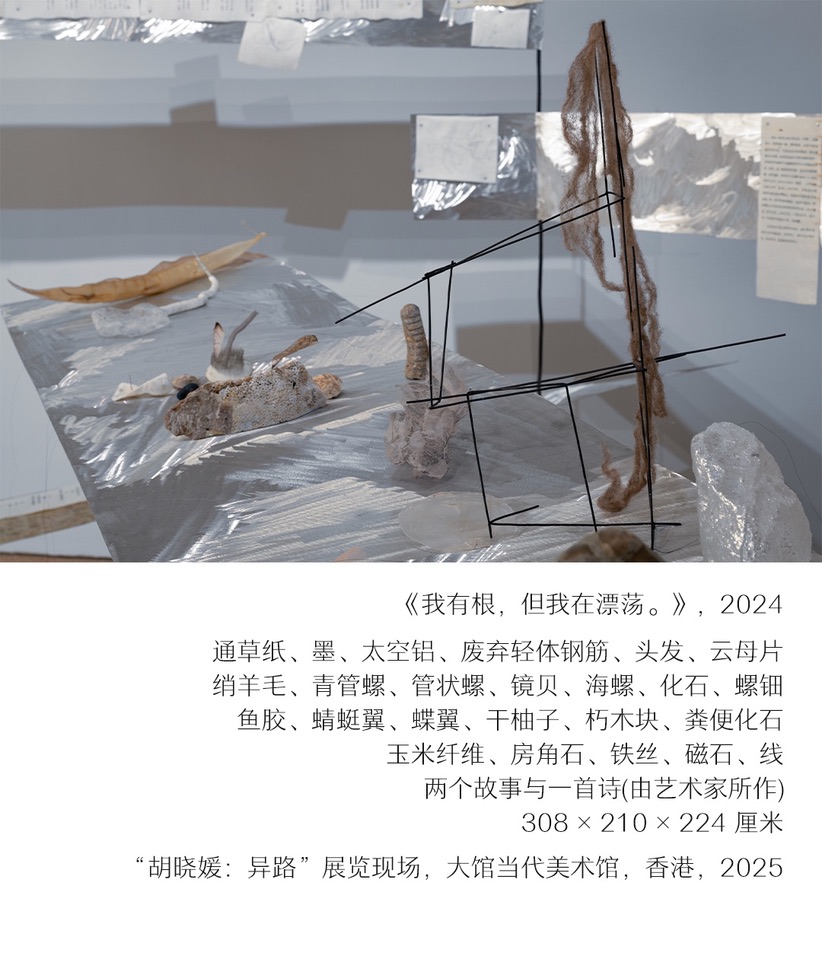

这些“合作者”与作品所用的材料共存于展出时,让木再不只是木,绡亦不只是绡。此次“异路”个展,大家一如既往地津津乐道于晓媛运用的奇异材料——萨满石,粪便化石,构树皮,偕老同穴(玻璃海绵),胡蜂巢,蝉花……不过我认为它们并不似“物料录”乍看上去所表现的那样,仅是一类类事物的统称,而是特定的“那一件”。未被收录的“物料”包括前述的“合作者”,乃至她的创作观念。晓媛在初次接触到某样新事物时好奇地学习、了解,而一旦开启钻研的过程,她就跟那事物逐渐地展开一段关系。这样的关系起步于艺术家需要去“使用”特定的材料,但绝不止步于此。

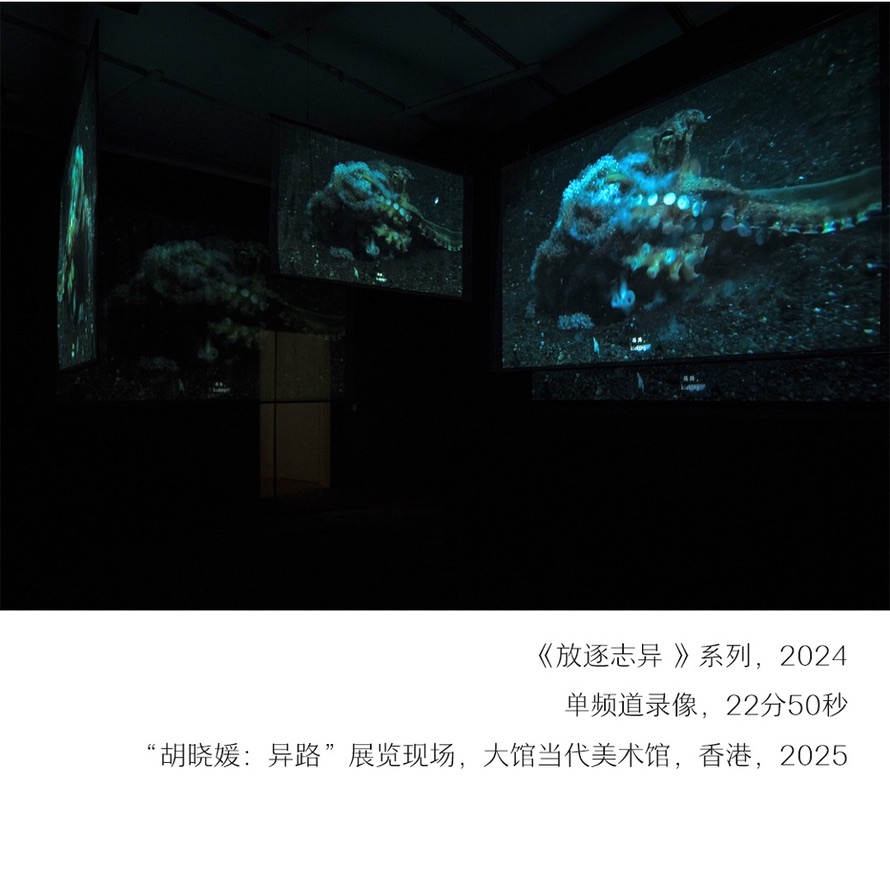

二十年前,晓媛把自己留了多年的长发作为绣线,创作了《送不出去的信物》(2005-2006)、《这101.92建筑平方米》(2005-2006)等。当时的“物料录”(作品说明)列出的材料都与她极其亲密:除了自己的头发,还有她与家人品类繁多的生活物品——筷子、袜子甚至内裤。它们都有明显的使用痕迹,承载着情感浓密的回忆。而在此次展出的影片《放逐志异》(2024)里,头发再出现:先是原本待在摄像机背后的艺术家毫无先兆地裸身立于镜头前,在自己打湿了的肚子上搓一根头发,不紧不慢地把它揉搓成一团。在稍后的另一段画面里,艺术家的两只手严谨地将数根头发两两相接,把比普通棉线更细的发丝灵巧地打出一个个匀致的结,最终做成了一根“发绳”。

头发的特定性在相隔二十年的不同作品里呈现出区别显著的涵义。尽管都是她自己的头发,但前者更多指向过去,后者的意味则更为当下、情感也更含蓄。相比当年近三十岁的头发,如今同样乌黑、修长,却泛起二十年来生命经验的光韵。发丝和蚕丝的主要成份都是蛋白,纤细而坚韧,各自能抵御时间成为恋人的信物或文明的证物。它们陪伴晓媛的生活,参与她的艺术,并从作品与展览重新出发,迎接不同观者眼中各自的生命历程。

在我的认知里,桑农养蚕,是江南地带许多代人赖以生存的经济,而蚕丝纺织又已跨越久远的岁月,与坐在织机前的女性形象紧紧绑在一起。对一位曾经在香港纺织工业繁荣时收入傲人的女工,又或贡献于香港电影黄金年代时古装戏服定制的美术指导来说,蚕丝与其生命经验的勾连可能与晓媛的意念千差万别。她的艺术,是她真实人生的多样分岔,并汇聚于展览,形成一条供访客徘徊、参照的异路。

继文首那趟奇妙的出海后,晓媛此次与我长谈时,还提到了另一次泪流满面——看宫崎骏的《你想活出怎样的人生》(2023)。那亦是一趟不得了的旅程。跟随动画,坐在观众席的她读出这位多产的前辈在收官之作中写下的寓言:人生即是去努力体验的过程本身。时而勇敢,时而不堪,时而似乎掌握着构建世界的权利,时而又须面对早已注定的结局。一如她出海时的强烈通感,很难分析它发生的具体缘由——是因为艇上播放着对当地人而言生活于寒芜中不可或缺的带感音乐吗?抑或是海太大、船太快,密度过高的极限体验?又或者,因果并不适用于此,而仅是全然地去与当时当刻相遇。

如今,她将自己体认为自然的一分子。“我是自然意志的延伸,我跟它是一体的。”晓媛的这句话并非贬低她个人的自由意志,抑或简单地宣扬宿命论,而是融汇了对自己与自然之间纠缠关系的体悟。在中文里,“自然”一词源于老、庄,意义为“自己如此”。就哲学内涵言,通“道”——万物运行的背后,本质是以能量自发形式做出不同的呈现。孙悟空的七十二变,或奥克塔维娅·E.巴特勒(Octavia Butler)笔下能变成海豚和飞鹰的非洲不老女仙(《Wild Seed》),都透出能量幻化万物并融入万物之中的理解。

由此,晓媛的“物料库”不适用于人造物与自然物的一般区分,不因为玻璃海绵是栖居海底的六放海绵纲动物并与甲壳类生物共生,从“三不管”地带的一座破庙里拾得的两根木梁是建筑废料,就截然地分别它们。物质和认知可以不是割裂的,“星、月、灰烬,鱼、鸟、走兽,遵循同一的宇宙逻辑,只是不同的特质或隐或显罢了。”两根木梁,经晓媛掏去其内芯,绘上肉灰色的底,外裹一层绡,再细绘上墨色木纹,宛如蜕皮之蛇欲迎新生。(《卜居志》,2024)

繁育是生命延续的重要机制,而繁育的法则之于不同的种群各有不同,时而显得慈悲,时而显得残酷。在《放逐志异》(2024)中,一只章鱼颓然于海底转旋着她的触手,那些吸盘看上去缺乏光泽、甚至摇摇欲坠。我突然认出了这生命凋垂的一幕。因为在纪录片《我的章鱼老师》(2020)中,我曾见过相同的一幕:一只原本元气满满的雌章鱼,在交配、产卵后很快奄奄一息;她一度仿佛流奕光芒的身体在水中溃散。晓媛也是一位母亲,她以自己为人母的心感怀章鱼母亲的“困境”:一两年的寿命,在产下孩子后来到尽头;她无法陪伴小章鱼们成长,也不能教它们什么生存技能。不过,自然而然,她的孩子,也将尽情去过同样流奕光芒的一生。

在她写的同名诗《放逐志异》中有这样一段:

不需要我的吮吸,

你把手臂晃成基卷,

从记忆螺旋伸向冰面。

我

扮成一粒

苦等在你性宴之后的

饭黏子,

忧虑、卑微的,

粘住你的粒体。

做了母亲后,胡晓媛对种种关于繁育的问题敞开了新的面向;她对爱的理解,也在亲子关系的构建过程里不断变化着。而她要做的,不再是力图去解决问题,而是坦然地接受爱的关系——执着于维持长久的亲密也好,尽量不干扰孩子的自主判断也罢,这些身为家长的日常功课,都是必经之路。

你会想象自己老去吗,如同干枯的果实,生命从自己的身体流走?在此次长谈的尾声,我带着不忍如是提问。她说,可能老了是好事,好多经验不那么苦涩了,更能理解自己是谁。“何况,年纪、时间都是虚伪的概念。我不觉得干枯或消失是问题。重要的是,从头到尾地体验,观察,理解。”晓媛友善、艰难且不乏勇气地一点点开出她的异路,行于此路,存在的苦味便淡了几分。

顾灵写于2025年4月,深圳

文中除非单独标注,胡晓媛的引言均来自2025年4月3日笔者与她的访谈

编辑:陈玥

新媒体视觉:Rina

除专门标注,图片由大馆当代美术馆提供