原载于「ArtReview中文版」

从法国常见的无花果、苹果和橘子,到随夫返华后摆在竹椅上的苦瓜、生姜与春笋,再到旅居南洋后发现的榴莲、山竹与香蕉,这些静物画既映射出张荔英对不同生活环境的细腻观察,又体现出其绘画语言上的演进。

1962年,油彩画布,73 × 60厘米

新加坡国家美术馆馆藏

全文图片鸣谢艺术家及何香凝美术馆

在张荔英1946年的自画像中,她的面庞自持而笃定,两弯新月般的细眉下,一双透着傲气的眼睛看向画外,白皙透粉的脸颊与齐整优雅的云髻,则在画面中形成几道和谐呼应的弧线。彼时的她年约40,正处于两段婚姻间的独身状态,这也是展览所勾画的人生转折点——她即将告别自己辗转于欧美与中国间的前半生,前往南洋度过自己的后半生。这幅几乎与真人面庞等大的小幅绘画,作为展览主视觉被放大到人身高度,置于展厅入口处。在邻近的挑高落地窗上,贴有同样放大印制的20世纪上半叶的旧照——埃菲尔铁塔的远影、卢浮宫的内景、新加坡的水岸,呼应了她生命中重要的居所,铺垫出些许往昔时空的画面。

展览共展出58幅画作,空间被一切为二:一楼展厅灯光昏暗,呈现张荔英20世纪30年代在巴黎、40年代在上海及中国其他地区,以及50年代初抵新加坡时期的创作;二楼骤然开朗,以淡柠檬黄色的墙面模拟南洋的明媚阳光,聚焦她1953年定居新加坡后的创作。作为2020年新加坡国家美术馆同名展览的新版本,策展人蔡珩与林淑娟通过对张荔英相关中文资料的深入研究,得以在此次展览中扩充了“乡土中国的画卷”篇章,收录了多幅20世纪30、40年代,描绘中国地方风景与庶民生活的画作。

张荔英常被提及的身份是浙江巨擘张静江之女,以及国民党外交官陈友仁之妻。然而,她一生都致力于成为一名职业画家——这从现场展出的生平年表与80余件报纸、展览剪报、信件等档案中可见一斑。即便放在今日,这对女性来说仍有诸多挑战,而张荔英又是如何在战乱年代成功为之的呢?展览文献部分详细梳理了她的生平,涵盖家庭、教育、婚姻、展览履历、社交、教学等面向,试图通过还原其从业经历来展现她对绘画的热忱与持续探索,以及她“广泛的人脉网络、多语言能力与多元文化素养”[1]。二楼“以画笔谋生”的展览章节就特别选出了几幅张荔英受委托创作的肖像画,以显示赞助人与藏家对她的支持,其中不乏李成义等新加坡商业巨擘,后者成立的李氏基金会也成了管理张荔英艺术遗产的重要组织之一。

约1940—1947年,木板油画

李氏基金捐赠,新加坡国家美术馆馆藏

1965年,油彩画布

艺术家遗产捐赠,新加坡国家美术馆馆藏

据展陈资料,张荔英的学前教育是在家中完成的。她父母都是杰出的文人画家,加上父亲张静江做古董字画的国际生意,她幼年应该就已接触过不少中国传统艺术佳作。后来,她跟随从事跨国政商事务的父亲一同出国,先后于巴黎念小学、纽约念中学,如是成长于国际化大都会,小小年纪就接触了蓬勃发展中的现代艺术。所以当她1923年回到上海,入学以培育新女性著称的中西女塾时,向父亲要求学习油画而非水墨,或许已经包含了一种现代意识的自觉。而她选择油画的理由是“能让她随心所欲地描绘周遭的日常事物”[2]。俄籍画家维克多·普特尔司基(Viktor Podgursky)是张荔英第一位正式的油画老师,他强调画面需要传达透视关系的准确性。其后她赴法深造,在当时百花齐放的风格流派中有意地兼顾技法训练与前沿实验,前者重视对物体结构与形态的把握,后者涉及野兽派的色彩与轮廓处理。她在相对早期的《静物:橘片及苹果》(约1940—1947)中,以塞尚式的“破碎笔触”[3] 堆叠颜料,构建体积与结构,对象在画面中的摆布较均匀,用色较深,波浪状的线条富有形式意味但不脱离具象写实。到了南洋初期的《香蕉》(约1953—1955),画面用色鲜丽而不混杂,空间关系更为灵动,浓厚的颜料笔笔分明,画中对象轮廓粗壮。再到《热带水果》(1969),其中对象摆布密集,颇具戏剧感,水果、篮子与布料的质感层次丰富,并带有含蓄的装饰性。

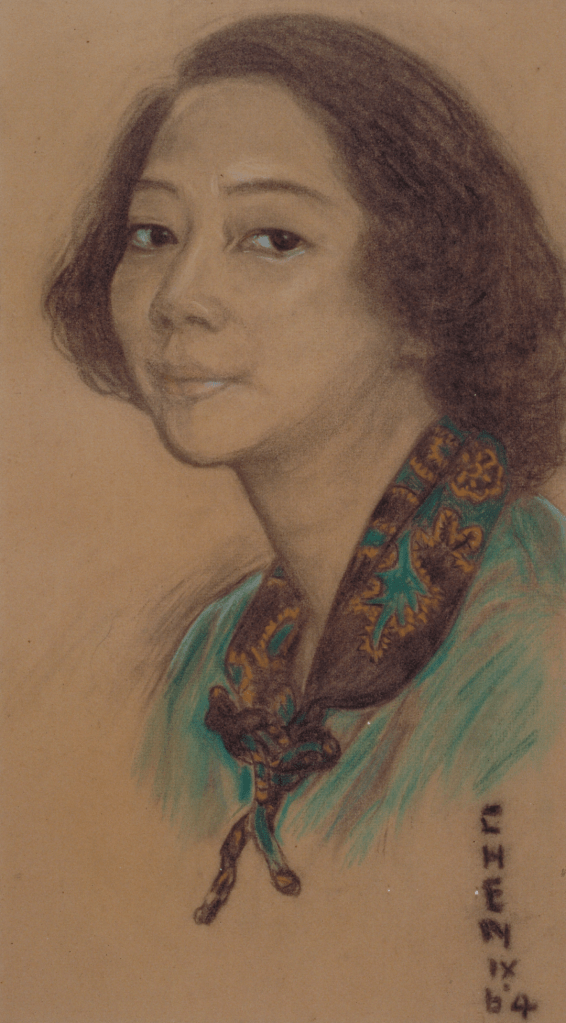

在此次展出的绝大多数作品中,张荔英的签名CHEN(取其夫陈友仁的姓氏)总会根据画面的整体效果来调整形态,从而成为作品的有机部分:例如以楔形的、断开的笔画,来呼应邻近画面中榴莲外壳的三角刺形(《榴莲与山竹》,1965)。唯一不变的是,CHEN的排列方向总是纵向的,这在欧洲的阅读语境中不同寻常,显示出中国传统的书写习惯。

从法国常见的无花果、苹果和橘子,到随夫返华后摆在竹椅上的苦瓜、生姜与春笋,再到旅居南洋后发现的榴莲、山竹与香蕉,这些静物画既映射出张荔英对不同生活环境的细腻观察,又体现出其绘画语言上的演进:愈加简练明媚,堆叠出复杂层次。她代表性的瓜果静物画风格明快,仿佛能调动观者的味觉与嗅觉。事实上,张荔英也是一位烹饪高手,拿手菜包括法式煎饼和烤鸡;她对瓜果滋味的敏锐大概也融合到了作画时的感受中。

1964年,木炭和粉彩纸面

艺术家遗产捐赠,新加坡国家美术馆馆藏

与马蒂斯律动感极强的漂亮裸女画类似,张荔英笔下恬静的静物与风景中也完全不见战争年代的动荡不安。她曾将自己的人生称作“四场历史事件——皆为战争——两次世界大战与两次中国革命的产物。”[4] 尽管她家世优渥,但也经历过软禁等极端处境。她的父亲与首任丈夫的政治角色也让她不可能离漩涡太远。或许恰是因为接二连三的剧变,让她愈发向往安稳的日常 [5]。她认为:“现代的艺术正在尝试将我们周遭的人生和真实的境遇描写出来。我们若能细心的窥察,许多普通被视为不美的东西也可以见出是美的。”[6] 她对庶民生活的浓厚兴致,或许也缘自现代化大城市中精英化的成长经历——这反过来让她对朴实的、乡野的美更为敏锐甚至偏爱。为了画《沙爹男孩》(1964—1965),张荔英特地请木匠制作沙爹摊位,买了凳子、火炭、烧烤架等等,邀请邻居、学生当模特。[7] 从此可见她对描画特定生活场景细节的投入,也折射出她将写生视作不可替代的绘画方法。

注释:

[1] 引自本次展览介绍文字。

[2] Chen in a letter to Anna Softley dated 8 September 1953, RC-S16-GC1.2.

引自《张荔英:此心安处》展览画册,新加坡国家美术馆,2020年。

[3] Christine Crafts Neal, “Bringing French Modernism to Singapore: Nanyang Painter Georgette Chen,” French Cultural Studies 34, no. 2 (2023): 191–210, https://doi.org/10.1177/09571558221109703.

[4] 张荔英新加坡艺术协会二十周年特刊,1969年。

[5] 笔者于2025年9月2日对策展人蔡珩与林淑娟的访谈。

[6] 陈张荔英,《艺术的点滴》,《杂志》,上海,1943年第3期第11版。

[7] 姚梦桐,游于“南洋风”的张荔英,《张荔英·此心安处》展览画册,2025年。