原载于ARTBBS

2025年10月18日,中国媒体艺术先驱胡介鸣首次来到澳门,在“湿件半岛”的展览现场,发表了题为“新技术语境下的影像叙事逻辑”的讲座。胡介鸣是当今中国数位媒体和录影装置的先驱艺术家之一。他的影像创作始于1990年代,经历了摄像、剪辑软件、网络到AI的多轮技术迭代。这些演进中的技术环境影响了他的影像创作逻辑,从源自电影语言的清晰范式,进入到如今似乎相对混乱的媒介境地。在这场讲座中,他以自己于不同年代创作的具体作品为例,展现了影像创作逻辑在不同技术环境下的演变。学者杨云鬯,展览艺术家张双洋子,展览艺术家兼策展人黄美婷,以及展览联合策展人王𬱖,在讲座后展开了主题相关的讨论。本次活动由独立策展人顾灵主持。

在讲座开头的引入部分,胡介鸣简略地回顾了20世纪影像发展早期的理论与实践。他将历经百余年积累、演变的影视语言归纳为两大类:长镜头和蒙太奇。他认为,不管哪类影像叙事手法,它们所呈现出来的逻辑,都符合人类触碰事件的思维和行为逻辑。如长镜头,就像是盯着某一场景看;而蒙太奇,则类比于不断地转换视角。后者的发明,使得影像叙事具备了主体性,也拓展了影像的时间维度。他引用了吉尔·德勒兹(Gilles Deleuze,1925-1995)的“时间-影像”理论——影像将钟表时间转化成生成(becoming)时间,以生命经验主导影像叙事。

而在新技术的不断介入下,蒙太奇影像叙事的线性结构则被进一步切割重组,形成如德勒兹和瓜塔利(Pierre-Félix Guattari,1930-1992)研究的“块茎结构”(Rhizome)。长镜头的叙事长度被不断延长,形成如溪流般的迂回曲折的叙事逻辑,表达超长时间维度的叙事关系。这种突破性的延长,拓展了钟表时间(真实性)的外延和内涵。而蒙太奇的多重切割、组合,产生时空的膨胀、变形,从而不断延伸叙事的维度,可以多重叠加语义。

另一方面,在当代艺术和数字媒体艺术中,产生了更多的符号化、碎片化的蒙太奇叙事方式,以及穿越时空的时间隧道式的影像叙事。胡介鸣的影像作品《水中物》(2004)将水作为母题,同时也作为包裹、透视、模糊、镜像多种画面对象的媒介,以蒙太奇的手法将普通的日常景象与想象中的事件串联起来,从而表现一种内在的生存境遇。影片中反复出现窗内水景的奇观:窗格成为“画中画”的载体,而水下幻梦般的场景则极富实体感地占据着窗格所对应的三维空间。

他于同年创作的《向上向上》(2004)则运用声音感应技术,在原上海美术馆(现上海历史博物馆)的建筑外立面搭建了由25台29寸电视机组成的互动影像装置。电视画面中,纵向分布着四个向上攀爬的人,他们的动作跨越电视机连贯起来。当外界有突然的声音干扰,比如观众的一声大叫,这些人像就会顺着“电视梯”跌落下来。

随后,胡介鸣简要介绍了他运用网络技术、三维技术、GIF技术、可行走机械装置等综合技术的多件作品,并重点展示了他近期正在实验的AI影像作品《圆形大厅里的白日梦》(2025-)。这组作品以《红楼梦》为蓝本,基于艺术家对“权力系统”的理解以及一首原创诗作,借助AI生成技术进行创作。其叙事逻辑呈现“游离飘忽不定的随机状态”,与设定的叙事主线展开控制博弈。胡介鸣将之描述为“作者思维逻辑与算法数据逻辑的间离结果,产生了一种关联性叙事逻辑。”他展开谈到:“如今,影像创作正在从人为叙事向算法叙事转化。相对于传统影像依靠时间的线性推进(剧情起承转合、人物弧线),构建出有方向、有因果的叙事;AI影像(尤其是扩散模型生成或AI视频)往往呈现‘游移式叙事’:画面之间并非严格因果衔接,而是语义相似或风格延展。创作活动的基本驱动力由人类主体意图逐步向数据与提示词驱动转化,动摇了人类的创作活动以经验、情感、社会感知为支撑的基础。”

讲座嘉宾、目前任教于北京大学社会学系的学者杨云鬯,对胡介鸣的讲座内容展开回应。他结合自身的人类学研究经历,介绍了人类学研究从传统走向数字,再到如何研究人工智能的过程。他以此与艺术创作进行类比,提出新的媒介或研究范式的出现都包含了某个学科此前的全部历史,并非旧事物完全被新事物取代的过程。他以自己与科技企业的合作为例,分享了人类学学者的研究如何能够在大数据的基础上提供“厚数据”,并对人工智能大语言模型的开发有所启发或提供建议。

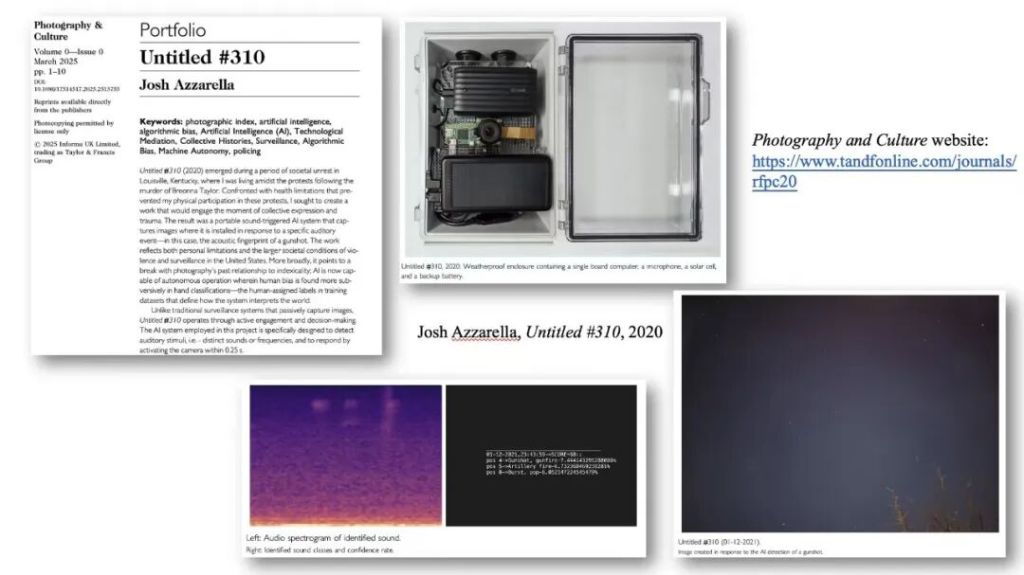

杨云鬯长期以图像人类学为其核心研究领域。作为学术期刊《摄影与文化》(Photography and Culture)的联合主编之一,他邀约了学者张正平、冯雪峰和莎拉·米勒(Sarah M. Miller)共同策划关于人工智能与摄影的双特刊,其中包括了艺术家乔什·阿扎瑞拉(Josh Azzarella)书写其作品《无题 第310号》(Untitled #310,2020)的创作过程。这件作品在声音识别与AI技术运用的层面上呼应了胡介鸣的作品《向上向上》与《圆形大厅里的白日梦》。

《无题-第310号》诞生于美国路易维尔的一次社会事件,即布莱安娜·泰勒(Breonna Taylor)被警方杀害后爆发的大规模抗议。艺术家因健康原因无法参与抗议活动,转而以创作回应时代情境。他研发了一套由枪声触发的人工智能摄影系统,能在听觉事件发生后0.25秒内自动拍摄影像。作品的制作过程充满实验性:从使用谷歌AudioSet数据集训练模型,到不断调试置信度阈值以降低误触发率,艺术家在技术的局限与环境的不确定性之间寻求平衡,使系统尽可能接近“最优表现”,以揭示其中的偏见与不透明性。最终生成的影像多为天空、云层、飞鸟等宁静场景,与其暴力触发源形成反差。作品的展示将图像与声音谱图和分类数据并置,形成一种兼具透明性与不确定性的机器凝视。通过这一装置化的创作方法,艺术家将摄影从人类主导的行为转化为技术自主的行动,延续阿扎瑞拉创作中一贯的“凝视与反思”主题。

“湿件半岛”展览是“艺文荟澳:澳门国际艺术双年展2025”六项获选的“本地策展计划”之一,从2025年9月13日展至11月9日。它以科技与生态为主题,将澳门视作由历史记忆与数字未来编织而成的时间网络,借影像装置与绘画作品,把海水、电力、数据、观光客流等资源节点表现为切身可感的情绪张力场域。

两位参展艺术家均毕业于伦敦皇家艺术学院,其中黄美婷在澳門土生土长,张双洋子来自黑龙江、目前生活工作于苏州。黄美婷展出的全新创作《非在场标本》系列影像装置,是对影像实体化保存的实验探索,借用标本罐与水族缸的形式,使其成为被凝视的静物,营造出独特的影像观赏体验。她借用本土潮间带物种被置入不同生态链之中的存活状态,来揭示自然与人工、本土与全球之间的交错状态。张双洋子则尝试通过植物的“拟态”图像,来隐喻人类在数字时代不断变动的主体状态。植物缓慢的生长具有“静态的欺骗性”,这种演变策略,恰如个体在社会结构中不断重构自己的过程。

在讨论环节,杨云鬯抛出了一个颇具启发性的话题:如何理解becoming和generative这两种“生成”之间的异同?胡介鸣认为在他的AI算法创作实践中,这两者之间没有本质性的区别。从算法的逻辑看AI,是在一个固定系统内的变量结果,时间在其中只是参数;这区别于以往的数字技术。“目前我在实践中只是感到AI与之前的数字技术在工作流程上有明显的不同,创作中控制与反控制的博弈系数也有所递增,我很期待这将会带来出乎意料的结果。”

策展人王頔则以“unbecoming”作为切入视角,提供了另一种思考路径。从字面来看,becoming通常意味着朝向某个明确的目标或身份逐步生成,具有清晰的意志方向,是一种线性、有序的构建逻辑;而generative在算法或人工智能语境中,更倾向于一种无生命的自动增长机制。与此相对,unbecoming则指涉一种不断变异、持续消解既定身份的过程,它不是走向某个终点,而是处于混合、游离、无定形的连续裂变状态。“我认为,这恰恰契合澳门的特质——这座城市的历史结构具有高度的混杂性与多重文化归属,unbecoming不仅揭示其身份的流变性,也为理解澳门提供了一种更具开放性与生成力的方法。”

张双洋子认为,尽管随着技术迭代,不同时代会出现新的概念词汇,但究其本质,它所指向的并不是什么新的事物,而是一个最根本的问题:什么是真实?她分享了一则著名的古希腊画竞故事:成功艺术家泽乌克西斯(Zeuxis)画了一串栩栩如生的葡萄,甚至引来鸟儿啄食。这是对他地位的又一次巩固。而帕拉希修斯(Parrhasius)和另外两位较年轻艺术家则尝试挑战他。人群簇拥中的成功艺术家,带着不屑走去毛头小子的画布前,想看看他究竟画了点什么。当他伸手去撩盖在画上的布,却尴尬地意识到那块布其实是画出来的。在众人面前,他不得不甘拜下风。

张双洋子说道:“我觉得现在的数字技术就好像这层布,它隔开了现实和真实的界限。目前AI生成的很多东西,其实仍旧是对各种现成事物的模拟,以及混合。对我的近期创作来说,‘拟态’是非常核心的一个概念,我借用了自然界中常见的模拟现象,比如一些兰科植物通过模拟昆虫的图案,吸引飞虫帮它传粉。我用图像软件生成‘非自然’的模拟图像,借此来隐喻当下的社会现状,描绘我们主体性的碎片状态。或许正是因为信息过载与个体认知的碎片化,我们才会更迫切地想要用AI去生成一些看似新的东西,这实际上在帮助我们追寻根本的真实所在。”

最后,黄美婷作出回应,“generative”在AI图像生成的范畴内,技术能实现图像的复制、再现或再生产,显露出“可再现性”与渐趋“精确”的特性。但与此同时,人的工作与价值似乎被掩盖了。她由此提出一项引人深思的诘问:“AI的强势反倒让我更多思考人类劳动的独特价值。人的努力似乎在被边缘化。艺术家生产图像的‘效率’到底是会变得更没有意义、还是反而会越来越珍贵?