原载于ARTLIFE

在古今并置的策展中,当代艺术家应命题创作,既要是对特定古代艺术的回响,也要能发出独立的新声。他们能怎么做?关键是,为什么要这么做?

这是我看完敦煌当代美术馆的展览《登临出世界》后的疑惑。

“登临出世界”取自唐代诗人岑参的《与高适薛据登慈恩寺浮图》。英文标题“TA: Higher Heights”更直白地点出“塔”即是此次展览的命题。那么,为什么是塔?

要回答这个问题,还是得回到“敦煌”。

这两个字仿佛发着耀眼光芒。摩崖石刻与壁画,佛教文化的“大都会”,古代艺术圣地。

许多艺术家都向往实地探访敦煌,一旦到访,多少会“吸收”一些敦煌壁画、造像与建筑的灵感,给养自己的创作。如今,敦煌主动地向当代艺术家发出委托创作或驻地创作的邀请!实际上,请柬来自于上海杨浦的敦煌当代美术馆,它意图将敦煌作为面向当代创作者的开源平台。

该馆学术主持巫鸿研究古代艺术出身,但也长年关注并策划当代艺术;他擅长将对当代艺术的观察运用到对古代艺术的研究中,从而形成引人关注的独特视角。而空间,就是他提出的敦煌研究的视角。

在这一视角下,塔的吸引力是全方位的:作为建筑,它是佛教文化礼仪的中心;作为空间,它是造像、佛舍利与经卷的藏宝阁;它还有展览标题背后登临诗的文学传统。而在现当代语境中,塔是高层建筑形制上的关键参照,而且仍是精神场域的象征。

如果要将他的文本论述转译为一场切身可感的展览,不论在当代艺术还是传统博物馆的框架下,作品都是不可或缺的。要么去寻找已经存在的,要么就需要请艺术家根据命题创作新的。这便已部分解答了本文开头的提问:这场展览需要“塔”的新作品。

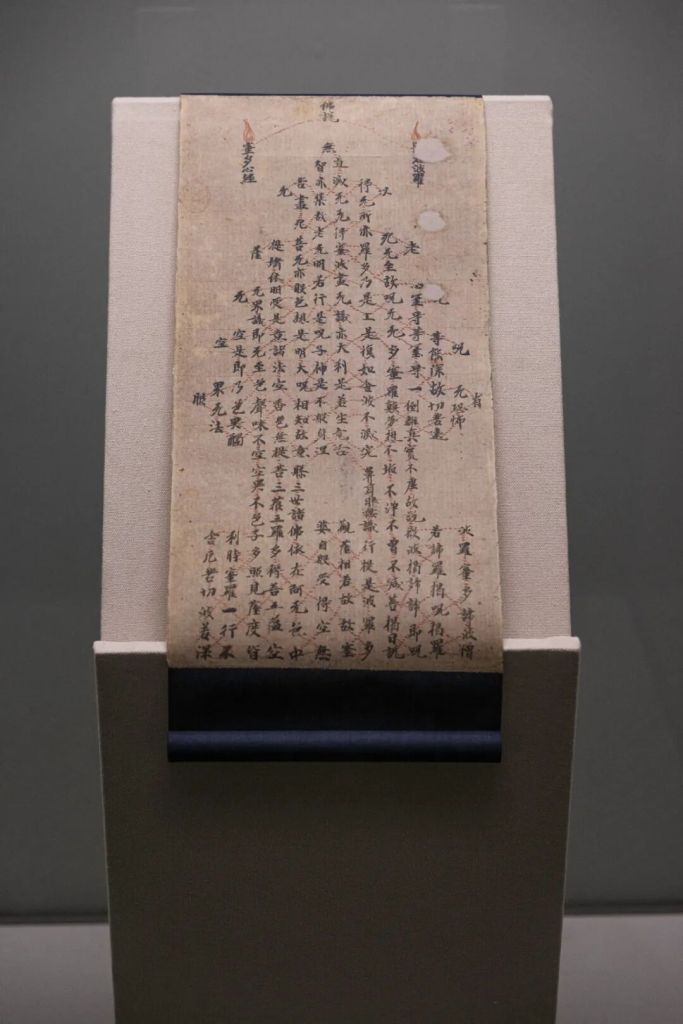

不过在我疑惑的开头还有“古今并置”四个字。《登临出世界》的展品中文物与当代作品各占一半,有多组两两配对:郑靖以空间化的光影装置《映心》(2025)复刻了图形化经文《宝塔心经》(复制品,原件唐代);摇钱树(东汉)则是为了与邬建安的树形装置《白日梦的森林》(2006)呼应,而特地从重庆宝林博物馆借展的。在这些逐一对照的组合外,多数为展览全新创作的作品都分别扣题、但相互之间几乎没有联系。文物部分甚至有多件与主题无关的展品,如铜轺车,魏晋西王母、东王公画像砖等。

展陈的整体氛围是传统博物馆式的:文物规矩地放在罩着玻璃柜的展台上,展墙是朴素的白色,地面是灰色的,灯光昏暗,展品排布节奏沉闷。而当代的作品被设计师张佳晶置于一座座“洞窟”中,这给了作品迷你白盒子式的独立展示,但同时又盖着一层典型敦煌石窟的空间感,并因为简朴的搭建效果而显得单调。凡此种种,使观者感受到明显的时代错位(anachronism)。

乔治·迪迪-于贝尔曼认为时代错位是一种能为艺术注入能量的主动策略。它不是真的错误,而是艺术史的固有特质。史学源于当下,过去总在永不停歇地重塑,主体目光才能释放观看对象的永恒。

侯雨岑的驻地创作《网中千相》(2025)就是这样一种创造性观看,它像是跨时空的历史性行动。作品结构似多层蛋糕,每层不锈钢圈上分布着金属丝编织而成的佛像,排列呈陀螺状;部分佛像内含光源,映照出金属佛像影影绰绰的光泽。观者仿若浮于象外高处,将相依相生的众间一览无遗。这既是对身处敦煌洞窟体感的还原,也是在其原有创作脉络上的探索。编织是侯雨岑常用的媒介,这些只有手指大小的灰色金属丝造像,失去了原本的尺度和细节,但姿态却仍显灵动。造像细密的网状结构与造像位置连成的网状空间,共同形成了一个似能通往无限的多维所在。

《网中千相》令人难忘,且独自成立。展览中另一件观感震撼的作品《映心》则以《宝塔心经》为蓝本受委托创作。《宝塔心经》如其名,将心经写成宝塔状,以“观”字为首,沿红线逐字阅读,仿如绕塔、登塔。这是逾千年前将具身的礼佛体验与建筑空间和经书文学融会贯通的绝妙创造。郑靖将纸面的文字之塔“还原”成近五米高、近三米见方的室内宝塔,以光影替换纸墨:塔身镂空出《般若波罗蜜多心经》文字,随着内中光源缓慢的上下移动而投影到四周墙面,徐徐滚动,金光一片。观者身在塔外、却被笼罩于“塔经”神圣的行进感之中。正眩目时,塔身弥漫出轻雾,增强虚幻感。

这种震撼的全景式体验,相比曾经循线绕塔的礼佛者,在观看上却显得更被动——即便以慢速放映,也失去了原本逐字攀读、逐层绕行的虔诚过程。与此同时,原作中所包含的那种超然感受,却也更容易、且更全息地被体会到。

米克·巴尔认为历史的前后不是固定的,井井有条的。她通过论证当代艺术家对卡拉瓦乔的“引用”积极地改造了原作,创造出新的意义和效果,来提倡对过去的再造。郑靖对《宝塔心经》的再造,也让这张从大英图书馆远道而来的珍贵故纸活跃起来,成为当代观众可步入的感观空间。经文所用隶楷字体根据敦煌文献《法句经》的书法开发而成,供公开使用,将功能性还于古代书法。

巴尔的这一观点与迪迪-于贝尔曼异曲同工。萌发于20世纪八九十年代的跨历史(transhistorical)或时代错位(anachronism)策展的普及,受到两人理论的积极影响。此种涵括当代艺术的多学科、跨文化策展,以后现代主义的姿态松动历史的线性叙事,在不同时期和文化的展品间构建颇具启发性与批判性的联结。对于西方机构而言,此种策展往往站在去殖民化的立场,质问旧有的权力架构,如英国惠康收藏的《奶》(Milk,2023)。相较之下,敦煌当代美术馆还仅停留在古今并置的形式上,以一种相对保守的折衷姿态,在策展中运用当代艺术的创造性,试图打开一些有关塔的诠释可能。

《登临送目》(2025)同样是委托创作。拥有建筑与人工智能背景的团队Funes以超广角的建模影像徐徐展露七座唐塔登顶四望的今日风景。画面升降电梯般扫描着现实中不可能体验的塔周空间。这场模拟“登临”,让塔不再只是美学与建筑观看的对象,而成为观看主体,还原其建造之初的功能,并使观者由此探想旧日塔顶所见的风景,并更具身地感受塔之于佛教生活的核心位置。